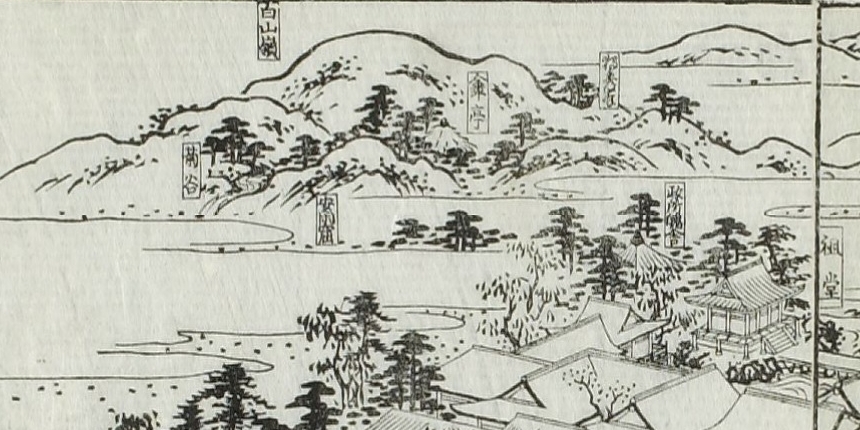

| 江戸時代の高台寺山(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

右下の「高台寺」(から東)の背後に「高台寺山(図では「白山嶺」)」が描かれている。当時は「白山嶺」と呼ばれていたか 山の中腹に「傘亭・安閑窟」「菊渓(図では菊谷)」も描かれている |

高台寺山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★★ | ★★★ | ★ | ★★★ | 2.6 |

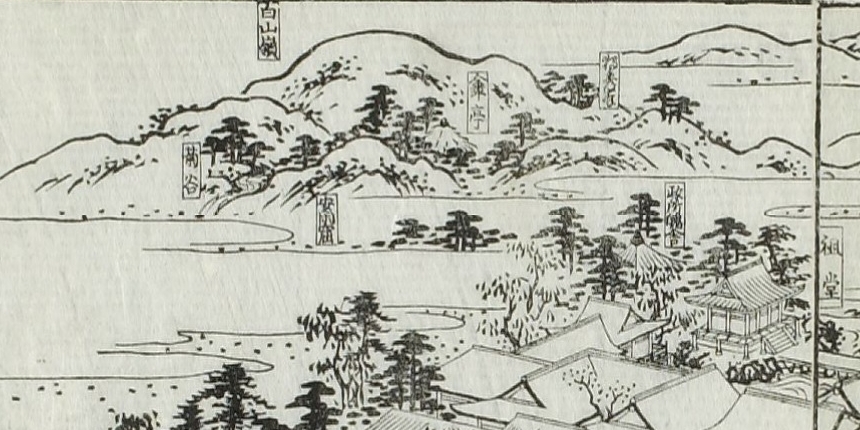

| 江戸時代の高台寺山(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

右下の「高台寺」(から東)の背後に「高台寺山(図では「白山嶺」)」が描かれている。当時は「白山嶺」と呼ばれていたか 山の中腹に「傘亭・安閑窟」「菊渓(図では菊谷)」も描かれている |