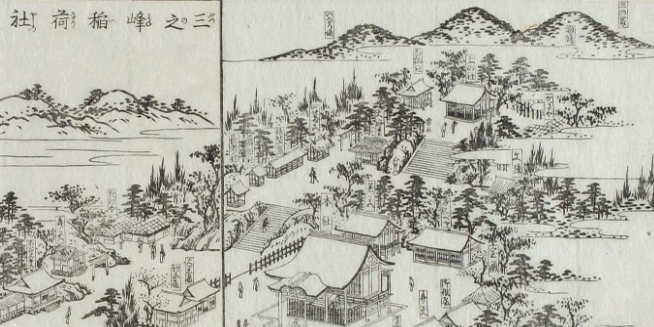

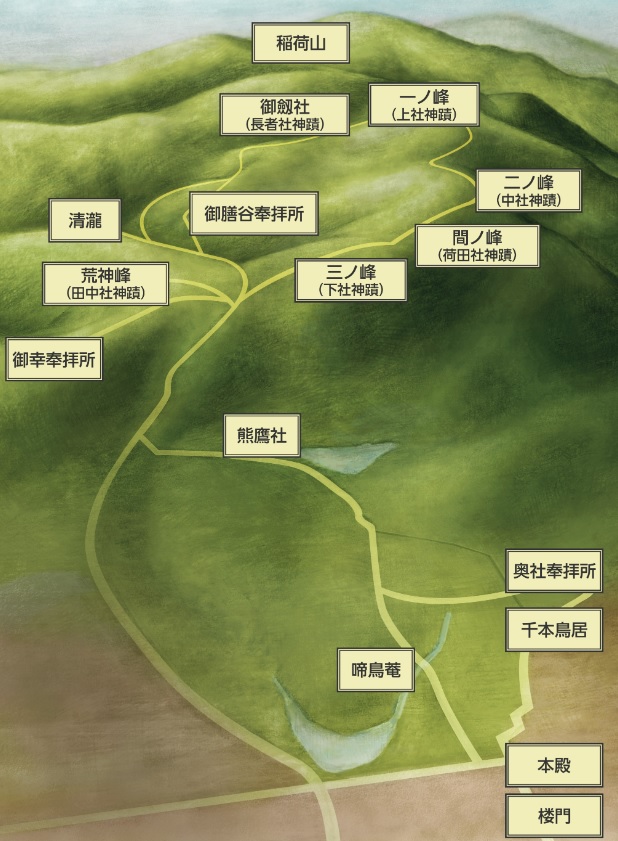

| (都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | (伏見稲荷大社 境内マップから) | |

|

|

実際には「上之社=一之峰」。 図の「稲荷山」というのは図全体の説明文字で、「上之社=一之峰」が山頂 「二ノ峰・三ノ峰」は「上之社」の下の方にある 本殿(図では「本社」)も谺池(「能鷹社」脇の池)も、ずっと山裾 |

| (この図はおかしい)右上伏見稲荷大社上之社の背後に「3つの峰(図では「三の峰」)」が描かれている。(多分)最右端の峰が稲荷山。 「谺(こだま)池」も「峰の中腹(「上之社」の上)」に描かれている 千本鳥居は描かれていない(江戸時代には無かった) |

||