|

|

|

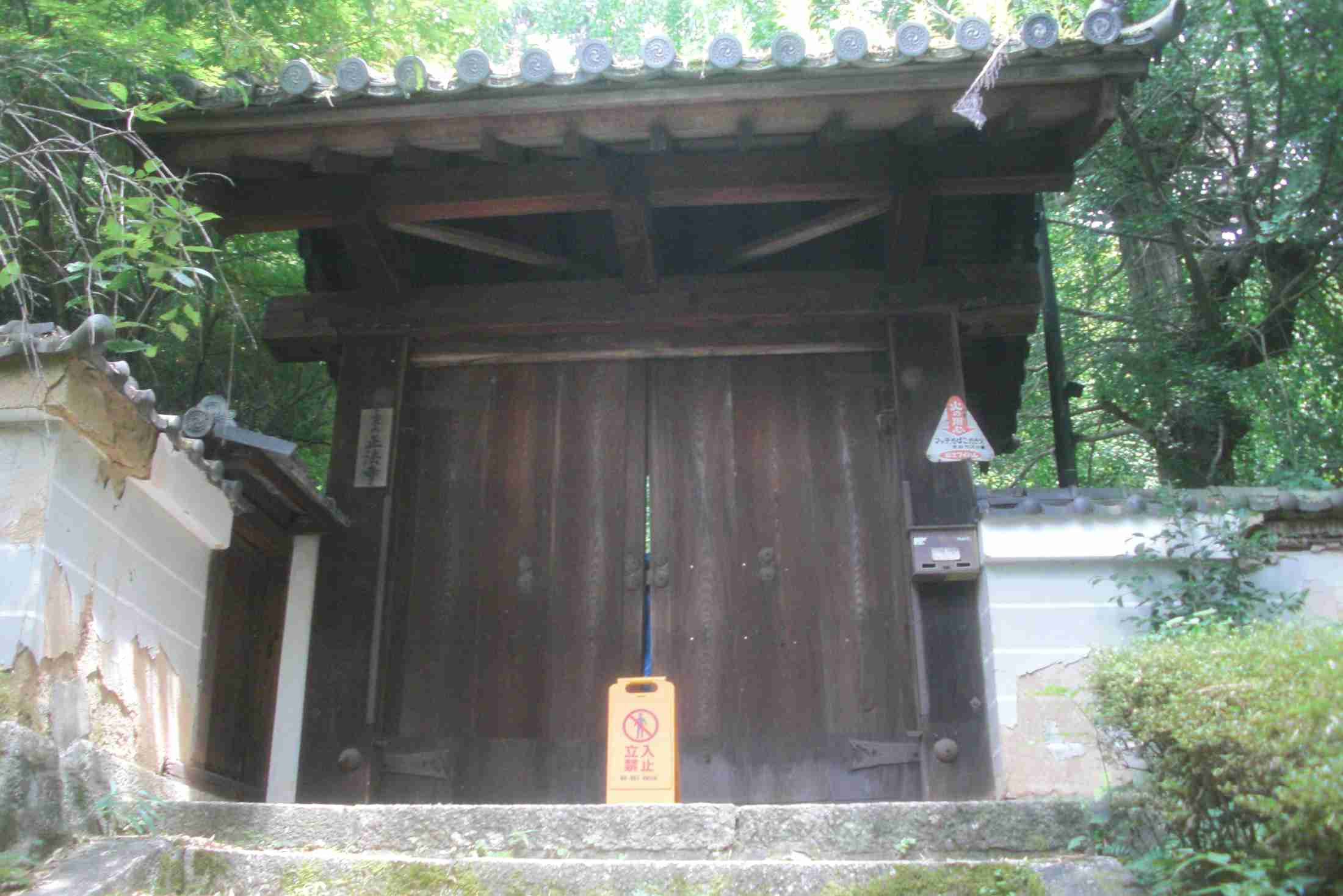

| 正法寺(長い坂道を登って漸く山門) | 正法寺の山門。この先(通常)非公開 | 高台寺から見る八坂の塔(法観寺) |

霊山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 3.0 |

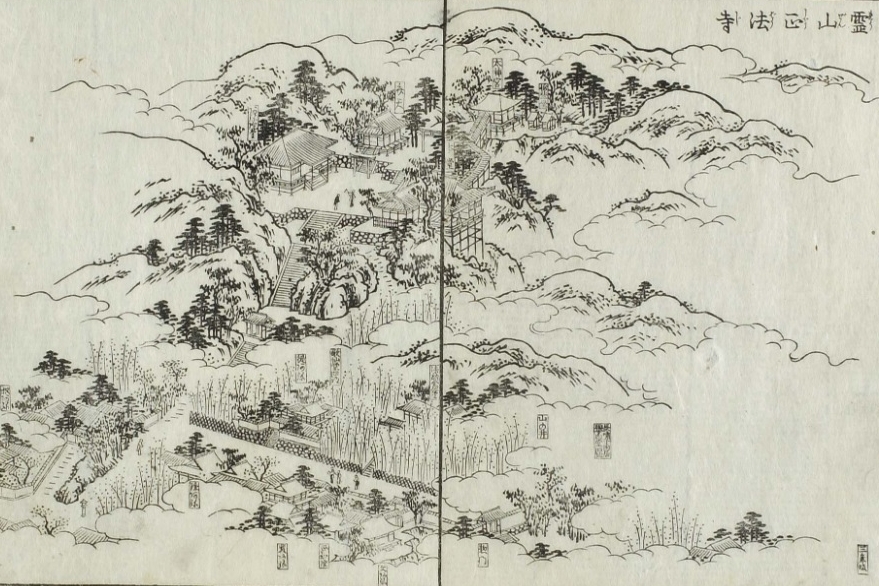

| 江戸時代の正法寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

往時は14の塔頭のある大きなお寺だった(図のとおり)が、現在は「本坊」(図の中央上の方)を残すのみ 長嘯子を祀る「歌仙堂」の旧址、「法然念仏堂」(ともに図中央下、いずれも今は無い)などが描かれている 背後の山は「霊山」と考えるのが自然 図の右下から「三年坂」に繋がっている |