本堂(国宝)は寛永10年(1633)徳川家光の再建。

- 現在の交通の便:市バス5番など「五条坂」下車(徒歩15分)

清少納言は何回も清水寺を参拝したようで(「枕草子」第115・212・224段に出てくる)。第12段では『峰は、譲葉(ゆずるは)の峰、阿弥陀の峰、弥高(いやたか)の峰』と詠っているほど清水寺本堂から子安塔越しに見る阿弥陀ヶ峰の姿は美しいと感じていたようだ。

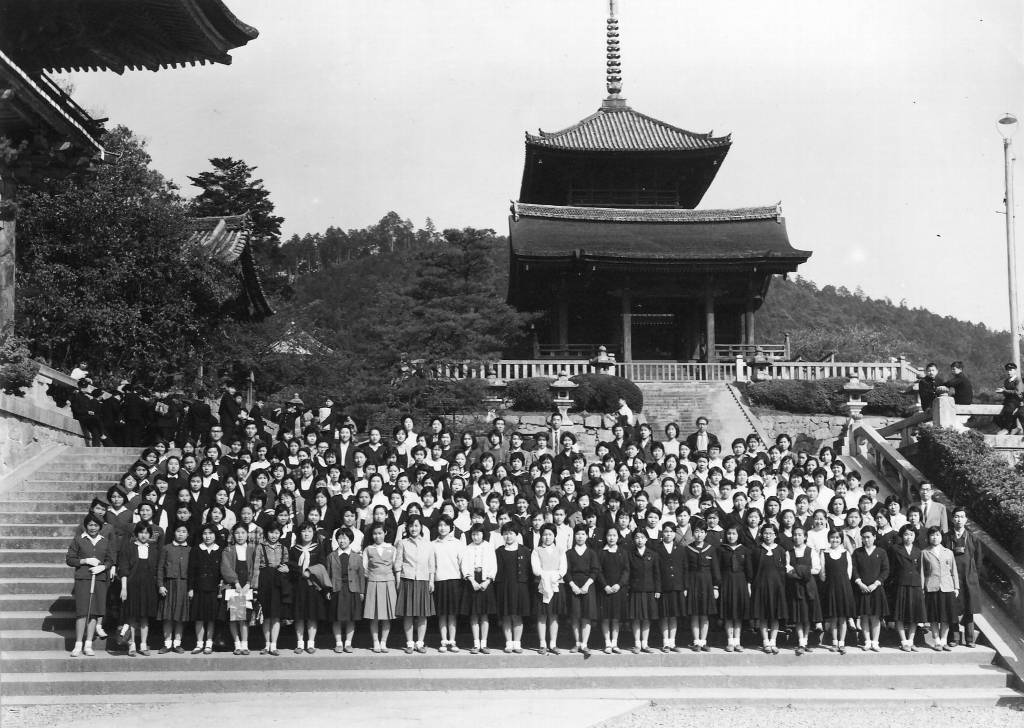

| 建物 | 昭和40年代 | 現在 |

| (撮影年月日) | 1961−4−19 | 2007−9−16 |

| 京都記念写真のメッカ「三重塔」 |

|

|

| 比較(コメント) | 中学校時代の修学旅行で 拝観料【20円】 |

「三重塔」前の石段を登る観光客は 少ないようです |

- 子安塔:本坊の南。正式には「泰産寺」。安産祈願の光明皇后が天平年間(729-)(仁王門近くに)建立したとも。三重塔(重文)に「十一面千手千眼観音菩薩(子安観音)」を祀る。現在の子安塔は寛永の再建で、明治45年(1912)現在の地へ移転。

- 成就院:旧本坊。文明年間(1469-)創建か。寛永6年(1629)焼失したが、東福門院の寄進で再興。庭園は名勝。

- 来迎院:境外塔頭(清水2丁目、産寧坂の角)。創建不詳。本尊は聖徳太子像。小さな堂が残るのみ。通称=経書堂(きょうかくどう)。謡曲「熊野」にも出てくる。

- 大日堂:清水寺の塔頭「宝性院」(清水寺仁王門の北にある)の末寺。正式には「真福寺」。空海作と伝える大日如来を安置する。天文3年(1534)創建か。「大日堂」の石標が建つ。

- 随求堂:清水寺の元塔頭「慈心院」の本堂。創建・沿革など不詳。本堂は享保3年(1718)の再建で、廃仏毀釈などで本堂だけが残った。その前庭にある石灯籠の火袋の中に「景清爪形観音」(平安時代の平景清が爪で彫った)が安置されている。