- 【広辞苑第六版】

- 記載なし

- ただし大祓(おおはらえ)については次のような記載がある。

- 古来、6月と12月の晦日(つごもり)に、親王以下在京の百官を朱雀門前の広場に集めて、万民の罪や穢けがれを祓った神事。現在も宮中を初め全国各神社で行われる。

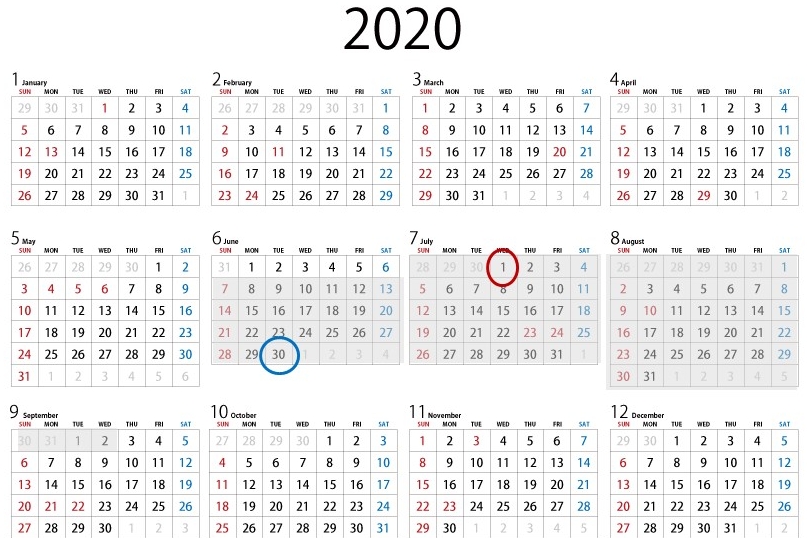

- 上記の「6月の晦日に行われる大祓」を(特に)夏越大祓と呼ぶ(ようである)。

- 東京でも行われている。「12月の晦日に行われる大祓」は年越大祓と呼ぶ。

- 京都ではかなり大掛かりに行われる。

| 茅の輪(ちのわ) | 平安時代の夏越大祓を偲ぶ |

|  |

| 茅(ちがや)の輪をくぐることで、半年の穢れを祓って無病息災を祈願する(写真は岡崎神社、くぐる人は多い) | 上賀茂神社内を流れる楢の小川。百人一首に『風そよぐ ならの小川の 夕暮は 御祓ぞ夏の しるしなりける』と詠われた |

- 京都で行われる夏越大祓は次のようである(上賀茂神社の例)。

- 6月30日、10時から神職による茅の輪くぐりで始まる。

- この後、一般参加者も「茅の輪くぐり」はできる。

- その後、お祓いの行事が続き

- 20時にはならの小川で「人形(ひとがた)流し」が行われる。

- 勿論、一般の人も参加できる(流せる)。

- 6月30日、10時から神職による茅の輪くぐりで始まる。

- (先頭に戻る)