| 売布神社(女布権現山) | 道標「女布」 |

|

|

| 「ひめふ」神社と読む。祭神が乗ってこられたという「船石」が置かれている | バス停「女布」の脇に建っている道標。はっきり「にょう」とある。ここから京都百名山「005女布権現山」(348m)に登る |

(東京から引っ越してきた人の作った京都小事典)

アルバム1

(INDEX:索引へ)

| 売布神社(女布権現山) | 道標「女布」 |

|

|

| 「ひめふ」神社と読む。祭神が乗ってこられたという「船石」が置かれている | バス停「女布」の脇に建っている道標。はっきり「にょう」とある。ここから京都百名山「005女布権現山」(348m)に登る |

| 双耳峰の京都百名山「008由良ヶ岳」(640m) | |

|

|

| 東峰(標高点)には「虚空蔵菩薩」が祀られている石積みの祠がある | 西峰(三角点)には「説明板」が建てられている |

|

|

| 東峰(標高点)からは「由良川・粟田湾」が望める | 西峰(三角点)からは「天橋立」が望める |

| 京都百名山「027三峠山」(668m) | |

|

|

| 山頂に続く「未舗装林道」。行く手が山頂。後半「道標は無い」が、歩きやすい道が続く | 登山口で見つけた「萬亀山 龍心寺」の石標。立派な石標の割には、詳細不明。曹洞宗らしいのですが |

| 京都百名山「028砥石山」(536m) |

|

| 山道の脇には「昔採掘していた砥石」がゴロゴロ残っている |

| 京都百名山「029美女山」(482m) |

|

| 登山口の「市森」には「美女の山里」という石碑が建っている。美女山との関係はわからない |

| 京都百名山「034半国山」(774m)の不動明王像 |

|

| 山頂には「不動明王像」があるが、「線刻」なので言われないと「何の像」かわからない。石標には「日本大小神祇」「南無釈迦大仏」とある |

| 「丹波・摂津 国界」標石 |

|

| 大阪の「剣尾山」と京都百名山「035横尾山」(785m)の間に、「丹波・摂津 国界」標石(明治10年(1877))がある。確かにこの稜線は今も府境になっている |

| 京都百名山「085嵐山」(382m) | |

|

|

| 山頂には「山名札」があるだけで、三角点は無い | 山頂近くの「嵐山城跡」から見る「嵐山の光景」。手前が「桂川」、中間が070双ヶ岡、遠くが、左から073水井山、横高山、074比叡山 |

| 京都百名山「087霊仙ヶ岳」(536m) | |

|

|

| 国土地理院地形図の登山路は荒れていて不明瞭。結構難渋する | 山頂からは「亀山北郊」が見える |

| 福知山の大文字山(姫髪山、406m) | |

|

|

| 姫髪山登山口にある臨済宗医王山長安寺。依遅ヶ尾山の松枝神社同様、麻呂子皇子(聖徳太子の弟)に関係しているらしい | 山頂近くには「大文字の火床」がある |

|

|

| 福知山の秋は「午前中は濃霧」。登り始めはいつも心配、頂上に着く頃辺りは雲海。写真は、鬼ヶ城・烏ヶ岳 | 福知山の秋は「紅葉」。「大文字火床」がよくわかります |

| 亀岡の八ッ尾山(466m) | |

|

|

| 八ッ尾山の山腹ににある修験宗「楽音寺」。山深い所にある割には、大きなお堂である | 八ッ尾山登山口にある「大内神社」。祭神は八重事代主命(女性)。御神木の大杉は周8m、高さ36m |

| 八木町の千歳山(622m)・三頭山(728m) | |

|

|

| 両方の山の登山口にある真言宗「氷室山阿祇園寺」。神護寺の末寺。「阿」は親しみを込める接頭辞だから、地元で愛される「祇園さん」なのでしょう。この辺は「氷室郷」らしい | 同じく「高木文平」(京都商工会議所の初代会長、琵琶湖疏水に尽力し日本最初の市電を走らせた)の生家があって大きな「高木文平翁頌徳碑」が生家前に建っている |

| 宇治の明星山(233m) | |

|

|

| 明星山山頂は「山名看板」が架かっているだけ。標高も低く、眺望は無い | 明星山を通り過ぎて、稜線を詰めていくと日清都カントリークラブ「都コース 4番グリーン」に到着する。勿論入れません |

| 篠村八幡宮(みすぎ山、430m) | |

|

|

| 山麓には「足利尊氏旗上げの地」で有名な篠村八幡宮がある。写真は「本殿」 | 境内脇には由緒ある「旗上楊(やなぎ)」が今も「挿し木」で命脈を保っている(亀岡名木100選) |

| 西山(にしやま)古道(釈迦岳、631m) | |

|

|

| この辺には「東海自然歩道、近畿自然歩道」があり「道標」が多い。この道標で釈迦岳(正面)にも行ける | 昔からの「西山古道」も残っていて、ここは「釈迦岳、善峰寺、柳谷観音」の分岐点 |

| 田原天皇社跡(大峰山、631m) | |

|

|

| 大峰山の登山口に「田原天皇社舊跡」(天智天皇の第七皇子・施基皇子は宇治田原の荒木に移され、後に田原天皇、荒木天皇とも呼ばれた)の石碑が建っている。明治になって近くの「大宮神社」に(移され)合祀された | 山頂も三角点もわかり難いからか、「三角点の道標」が建っている(こんな道標は初めて見た) |

| 宇治田原町の御林山(402m) | |

|

|

| 御林山の登山道に「鳥獣供養塔」への脇道が付いている。この供養塔はあちこちで見られる | 登山口に「宇治田原町立田原小学校」がある。明治6年(1873)「維孝館荒木小学校」として始まった。立派な(現役で使われている)正門には「維孝館」とある |

| 京都市地下鉄烏丸線「鞍馬口駅」 |

|

| 烏丸通沿いにある。住所は「北区小山町」 |

| 琵琶湖疏水「一之橋」 |

|

| 「師団街道」から「琵琶湖疏水」を渡って「三洋化成」に渡るところに架かる橋。橋の親柱には「いちのはし」とある。住所は「東山区一橋野本町」。近くには「疏水二ノ橋」がある |

| 「北大路橋」の北側 |

|

| 「北大路橋」から北側「東岸」は、京都府立大グランド・府立植物園が並ぶ「緑の地区」になっている。住所は「左京区賀茂今井町」 |

| 笹屋伊織の「どら焼」(通常のどら焼きとは異なる) | |

|

|

| 形が妙ちくりんである。「棹菓子」のようだ。「棒状の何かが竹の皮に包んである」。この竹の皮ごと輪切りにするらしいが、竹の皮は食べれない | 竹の皮を取り除くと「こし餡を秘伝の薄皮が包んでいる」(のがわかる。これを食べる)。昔、お寺の銅鑼(どら)の上で焼いたので「どら焼」と呼ぶとのこと |

| 植彌加藤造園 |

|

| お家の立派なお庭をメンテナンスするなら、ここに任せば間違いない。ただしお金はかかりますよ |

| 清水焼団地 |

|

| 「山科区川田清水焼団地町」には清水焼の郷会館がある。周りは「清水焼の陶芸家」ばかり |

| ラクト |

|

| 正式には「ラクト山科ショッピングセンター」、山科駅前(山科区竹鼻竹ノ街道町)で山科の住民に便を供している |

| GSユアサ |

|

| 日本電池とYUASAが合併して「大きな電池の会社」になった。本社は「南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町」にある |

| 松尾神社 天照皇大神宮 |

|

| GSユアサの工場の脇に残っている神社。由緒不詳。「南区吉祥院中河原西屋敷町」にある |

| 五所神社 |

|

| 「西京区下津林楠町」にあるこの神社の本殿(写真)はつい最近、京都市の有形文化財に登録された |

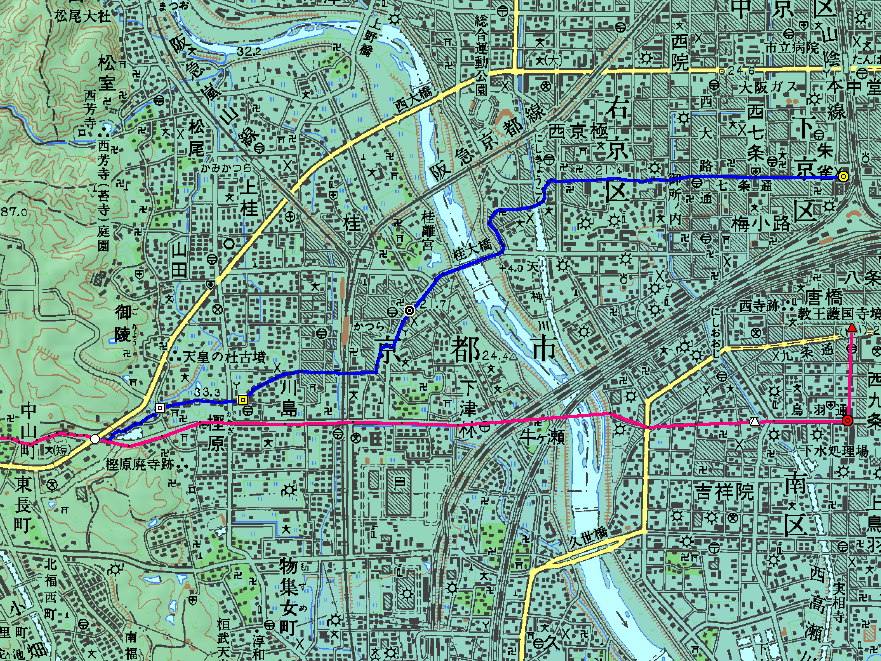

| 山陰道に関する地図 |

|

| (赤線)平安時代の山陰道(赤△=羅城門、赤○=京南分岐、白△=吉祥院) (青線)江戸時代の山陰道(黄○=丹波口、黒○=桂地蔵、黄□=樫原) (黄線)現代の山陰道=国道9号線((烏丸五条から西大橋を経て)白○=樫原秤谷) |

| 山科の「八ツ橋」屋 |

|

| 昭和27年(1952)創業、山科区椥辻(地下鉄椥辻駅近く)に店を構える。「京都山科八津橋郷」と謳っている京栄堂 |

| 同志社アーモスト館 |

|

| 昭和7年(1932)竣工の登録有形文化財。設計はヴォーリズ。同志社女子大のキャンパス近く、相国寺と接している位置にあり、目立たない |

| 同志社女子大学ジェームズ館 |

|

| 大正2年(1913)竣工の登録有形文化財。設計は武田五一。同志社女子大のキャンパスの中だから、入り難い |

| 南大内小学校 |

|

| 大正13年(1924)「大内小学校分教場」として開校、すぐに「大内第三尋常小学校」に。昭和22年(1947)「南大内小学校」に改称で、現在に至る。「南区八条内田町」にある |

| 洛南高校 |

|

| 元々は真言宗の教育機関で大正6年(1917)「真言宗京都中学」に始まる。昭和37年(1962)「洛南高等学校」となった。現在、中高一貫の「学校法人真言宗洛南学園」となっている。「南区東寺町」にある |

| 柏屋光貞 |

|

| 東大路通(安井北門下ル)に面した座売りの和菓子屋老舗。珍しい和菓子を多く作っている。文化3年(1806)創業 |

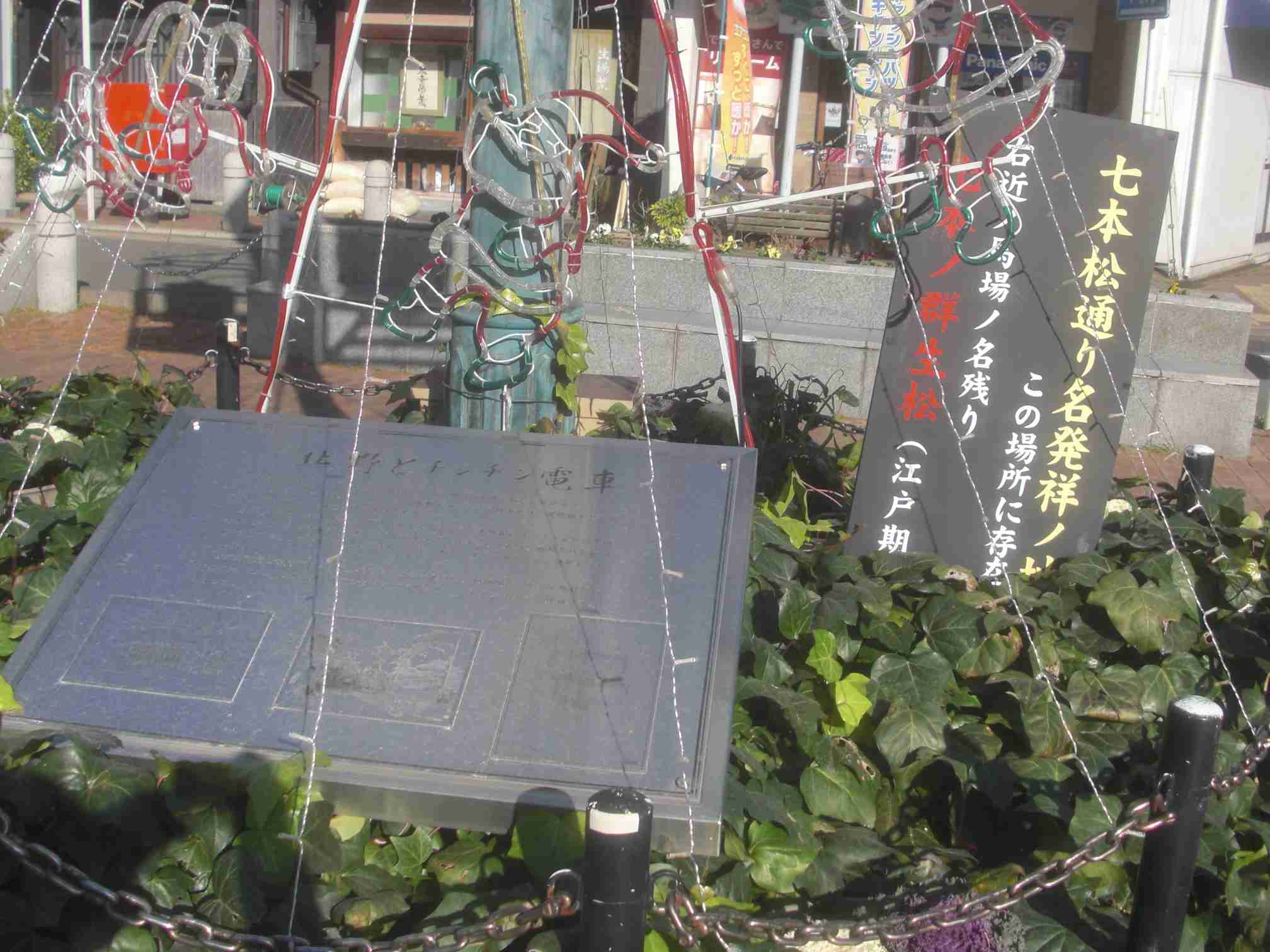

| 七本の群生松 |

|

| 江戸時代「この地(七本松通と一条通の交差点)」に七本の松が群生していたことから、南北の通りの名が七本松通となった、と伝えている。 同じ場所に、堀川・北野線を記念して「北野チンチン電車」のプレートもある。 |

| 今井食堂の「さば煮定食」 |

|

| これが「さば煮定食」一式。ほとんどのお客がこれを注文する |

| 芭蕉翁碑 |

|

| 蕪村が天明元年(1781)「芭蕉の生涯を称えた文」を刻して、金福寺に建てた碑。「芭蕉翁碑」と呼ばれる。このとき蕪村は「我も死して 碑に辺せむ 枯尾花」(私が死んだら、この碑の傍に墓を作って欲しい)と詠んだ |

| ソースの自動販売機 |

|

| ヒロタソースは業務用が多いからか、自店舗(工場)の前に自動販売機を置いて一般消費者に供している |

| トレコのブルーモスク |

|

| 正式には「スルタンアフメト・モスク」、イスタンブール旧市街にある。オスマン・トルコ時代の1609〜1616年にかけて建てられた。世界遺産。内部の壁に貼られた「イズミック・タイル」が青い |

| 本満寺 |

|

| 創建は応永17年(1410)、日蓮宗「広布山本満寺」(右が山門)。洛陽十二支妙見めぐりの丑にあたり「出町の妙見さん」(左の石鳥居、寺町通今出川上ル)とも呼ばれる。大きな桜の木は見応えがある。山中鹿之助の墓もある。 |

| 道入寺 |

|

| 正保3年(1646)創建、日蓮宗「法華山道入寺」(修学院離宮道を登って「音羽川」沿いにある)。境内に「修学院の妙見さん」と呼ばれる「寅の妙見祠」(写真)がある。お寺としてはいわゆる“街のお寺”。 |

| 成就山法華寺 |

|

| 東寺創建の時「法華堂」として建てられたのに始まるとも。建長3年(1251)日蓮がここに滞在して「東寺密教」を研究した。焼失後、現在の地(島原「輪違屋」近く)に移転した。境内に「未の方の妙見さん」と呼ばれる「妙見宮」(右)がある。 |

| 清雲山圓成寺(えんじょうじ) |

|

| 寛永7年(1630)日蓮宗日任上人が、皇城北方鎮護の開運北辰尊星「岩戸妙見大菩薩」を祀って開創した(光悦寺の斜め前)。境内奥の妙見堂は「鷹峯の妙見さん」とも「岩戸の妙見さま」とも呼ばれる。山内撮影禁止のため写真は山門のみ。 |

| 福昌山本教寺 |

|

| 文禄3年(1594)日蓮宗日受上人が開創し、徳川家康の娘・督姫が帰依した。その督姫が池田輝政に嫁いだ関係で、池田家伝来の妙見宮が境内に祀られ「大手筋の妙見さん」として信仰された。妙見宮の扁額には「開運処」とある。 |

| 常照山日體寺 |

|

| 享保6年(1721)法華経折伏によって日蓮宗に帰依し、常照院日體上人が開創した。ここの妙見さんは、家を災いから守ること・清水にあることから「清水の鎮宅妙見宮」と呼ばれて信仰されている。 |

| 行者橋 |

|

| 知恩院近くの白川に架かる橋。千日回峰行を完遂した行者が最後に「尊勝寺」に詣でるときに渡る橋、ということで名付けられた。すぐ下流には「憩いの場」親水テラスがある。TVドラマの撮影にもよく使われる。 |

| 「葵屋やきもち総本舗」 |

|

| 写真は上賀茂神社鳥居前にある「上賀茂本店」。新大宮商店街にも店舗がある。 |

| 「ゑびす屋加兵衛」 |

|

| この店の「やきもち」は矢来餅と書く。写真は下鴨神社に近い下鴨本通に面している「神社前店」。下鴨松原町に「本店」がある(こちらのが格式がありそう)。 |

| 「上御霊社の芭蕉句碑」 |

|

| 上御霊社別当の法印小栗栖祐玄亭での句会で詠んだ。「半日は 神を友にや 年忘れ」。よく読めないですが。 |

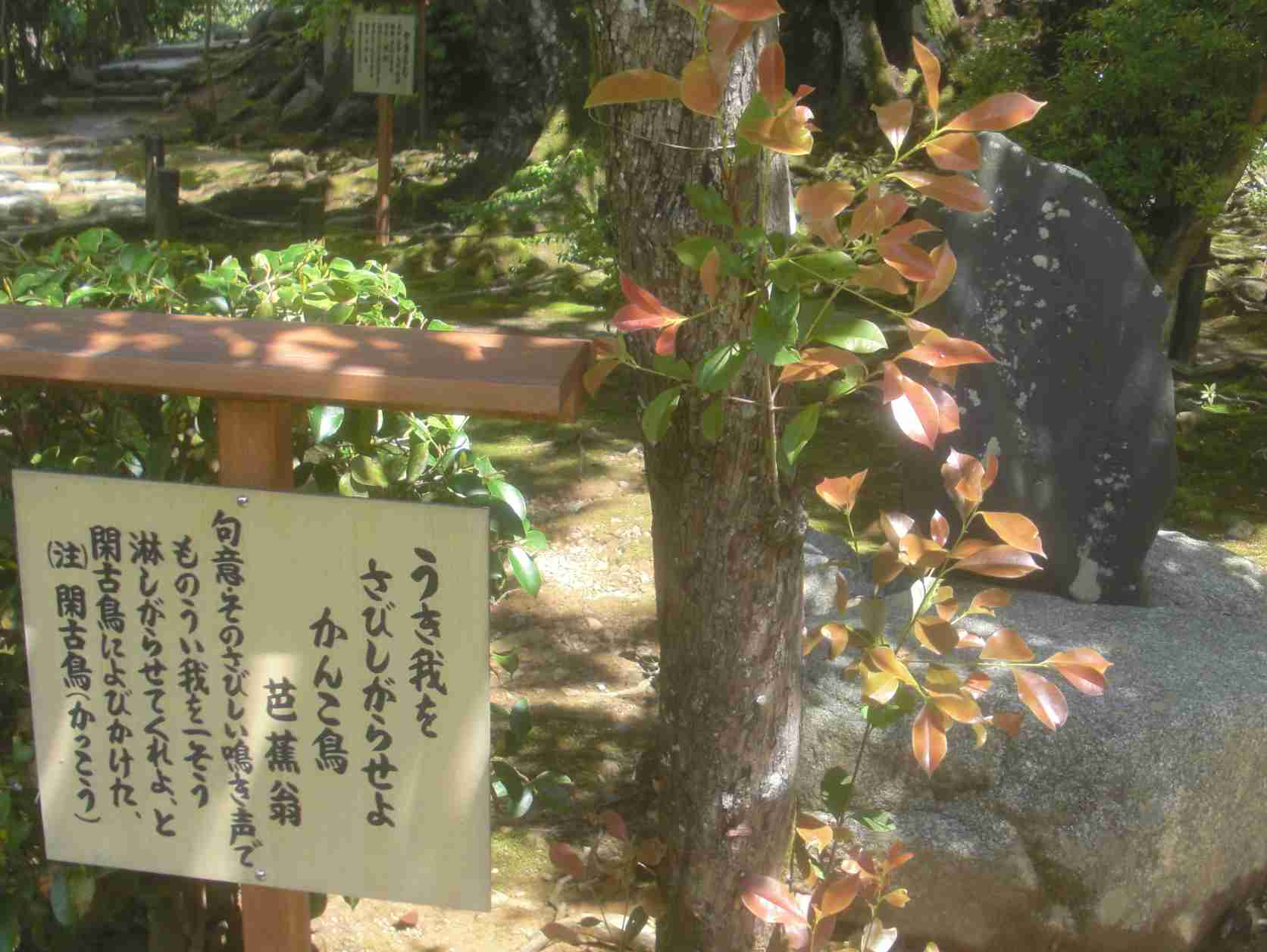

| 「金福寺の芭蕉句碑」 |

|

| 芭蕉はここを訪問して「憂き我を 寂しがらせよ かんこ鳥」と詠んだ。 |

| 田邑陵(文徳天皇陵) | |

|

|

| 大きな円墳(古墳時代)が文徳天皇陵として幕末に治定されているが、時代的に合わない。天皇の杜も古くから文徳天皇陵として信じられている。 | 円墳(「太秦三尾古墳」とも呼ばれる)にふさわしく「大きな濠」に囲まれている。 |

| 遍照寺旧址 |

|

| 江戸時代まで遍照寺は、広沢池の西畔にあったらしい。その位置に「説明板」が建っている。遺跡はなにも残っていない。 |

| 光厳天皇髪塔 |

|

| 天龍寺の東(現在の嵯峨天龍寺北造路町)、南朝・亀山天皇の陵の近くにあって「宮内庁」が管理している。なぜここに造られたのか、不明。「塔」は残っていないので「髪塚」という方が適当か。 |

| 法勝寺の遺跡 |

|

| 法勝寺の近くにあった「白河院の後継」=「現在は私学共済事業の施設」の「踏み石」に瓦の一部(2つ)が残されている(平安時代末期の遺跡)。 |

| 門前にある「石標」 | 「本堂」 |

|

|

| 創建当初(寛弘元年(1004)頃)は「一条通小川」にあったことを示している。「一条加うだう」とある。 | 文化12年(1815)の再建。本尊は「千手観音像」。 |

| 都七福神になっている「寿老人神堂」 | |

|

|

| 堂前に「七福神像」が並べられている。 | お馴染みの「都七福神幟(のぼり)」も。 |

| 清滝トンネル |

|

| トンネルの右から登っていくのが「愛宕街道」、試峠を越えて清滝に出る。 |

| 福田寺址の石塔 |

|

| 後亀山天皇陵の陵内にある五輪塔。これが「後亀山天皇の墓」だったようです。これを目印に(幕末に)「天皇陵」が定められた。 |

| 黒田百年桜 | 山国の桜 |

|

|

| 百年桜=樹齢300年超の古木に「八重の花と一重の花」が混じって咲く珍種、桜守の佐野藤右衛門が命名した。今や京都花見のトリを飾る桜。写真の時は「まだ2分咲」だった。遠い(右京区京北宮)。 | 左の写真と「同じ日に撮影した」山国(ヤマグニ、右京区京北井戸)地区の桜。満開であった。右を流れるのは大堰川。 |

| 八軒屋敷町 |

|

| 山科区にある町。「八軒」と冠が付く町は「屋敷町」ただ1つ。「八軒屋敷町」という「単独町名」なのか。大津市との境にある。 |

| 山城中川 | |

|

|

| 周山街道が突き抜けている。 | 台杉仕立てで育林された北山杉もある。これは北山台杉と呼ばれる。 |

|

|

| 北山杉は伐採・皮剥き後「天日乾燥」される。 | さらに(女性の手による)「磨き作業」を経て北山丸太になって「磨丸太倉庫」(写真)に保管され、出荷を待つ。街道脇を流れるのは清滝川。 |

| 菩提滝(山城中川から沢山へ抜ける途中にある) | |

|

|

| 道脇の立札から「菩提川」へ降りて行けば「男滝」(落差15m)に行ける。以前はLunchBox片手にHikingMoodで行けたのだが、今は道が荒れていて、きちんと準備しないと行けない。 | 「女滝」(落差8m)は道脇から見える。 |

| 京漆器 |

|

| 伝統産業ミュージアムで見つけた「京漆器」(お椀)。 |

| 六波羅探題 |

|

| 六波羅蜜寺の境内に置かれている。「平氏六波羅第址」ともある。 |