|

|

|

| 将軍塚のある「大日堂」 | 華頂山頂の将軍塚 | 将軍塚から黒谷(文殊塔)方面の眺め |

華頂山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | 3.8 |

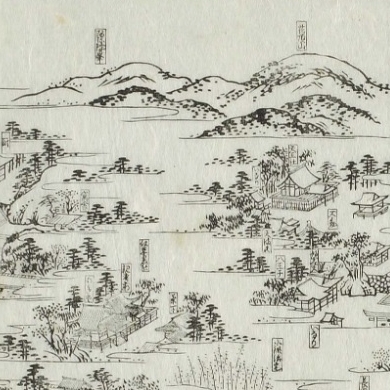

| 江戸時代の華頂山(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

(この絵はよろしくない。知恩院、将軍塚が描かれていない) 右中央粟田神社(図では「天王社」、から南南東)の背後に「華頂山(図では「花頂山」)」が描かれている 左遠くに阿弥陀ヶ峰が見える |