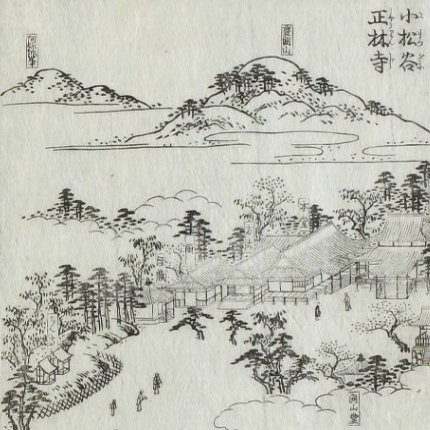

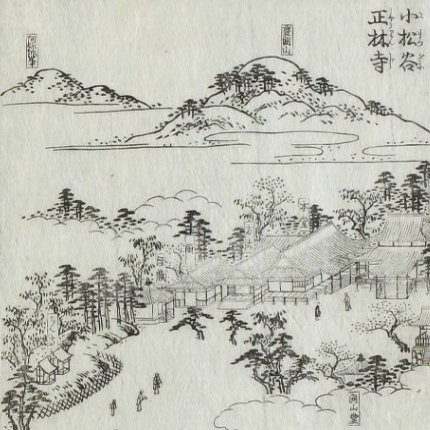

| 江戸時代の阿弥陀ヶ峰(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

(この図はおかしい)正林寺の背後に「豊国山」と「阿弥陀ヶ峰」の2つが描かれている 既に江戸時代から「混乱」は始まっていたか。阿弥陀ヶ峰は華頂山でも描かれている |

阿弥陀ヶ峰 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | 2.6 |

| 江戸時代の阿弥陀ヶ峰(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

(この図はおかしい)正林寺の背後に「豊国山」と「阿弥陀ヶ峰」の2つが描かれている 既に江戸時代から「混乱」は始まっていたか。阿弥陀ヶ峰は華頂山でも描かれている |

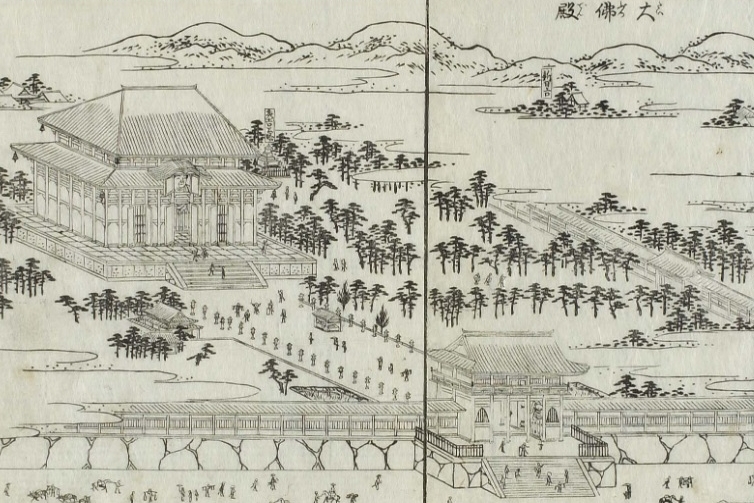

| 江戸時代の方広寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

この図は3代目の大仏(顔が見える)。寛文7年(1667)再建されて、寛政10年(1798)落雷で焼失した。相当大きなお堂だった |