【川勝】では、孤篷庵のところで、孤篷庵へ行くには今宮神社前の広い通り(下の写真)を越えて行く、と出てくる。

|

|

|

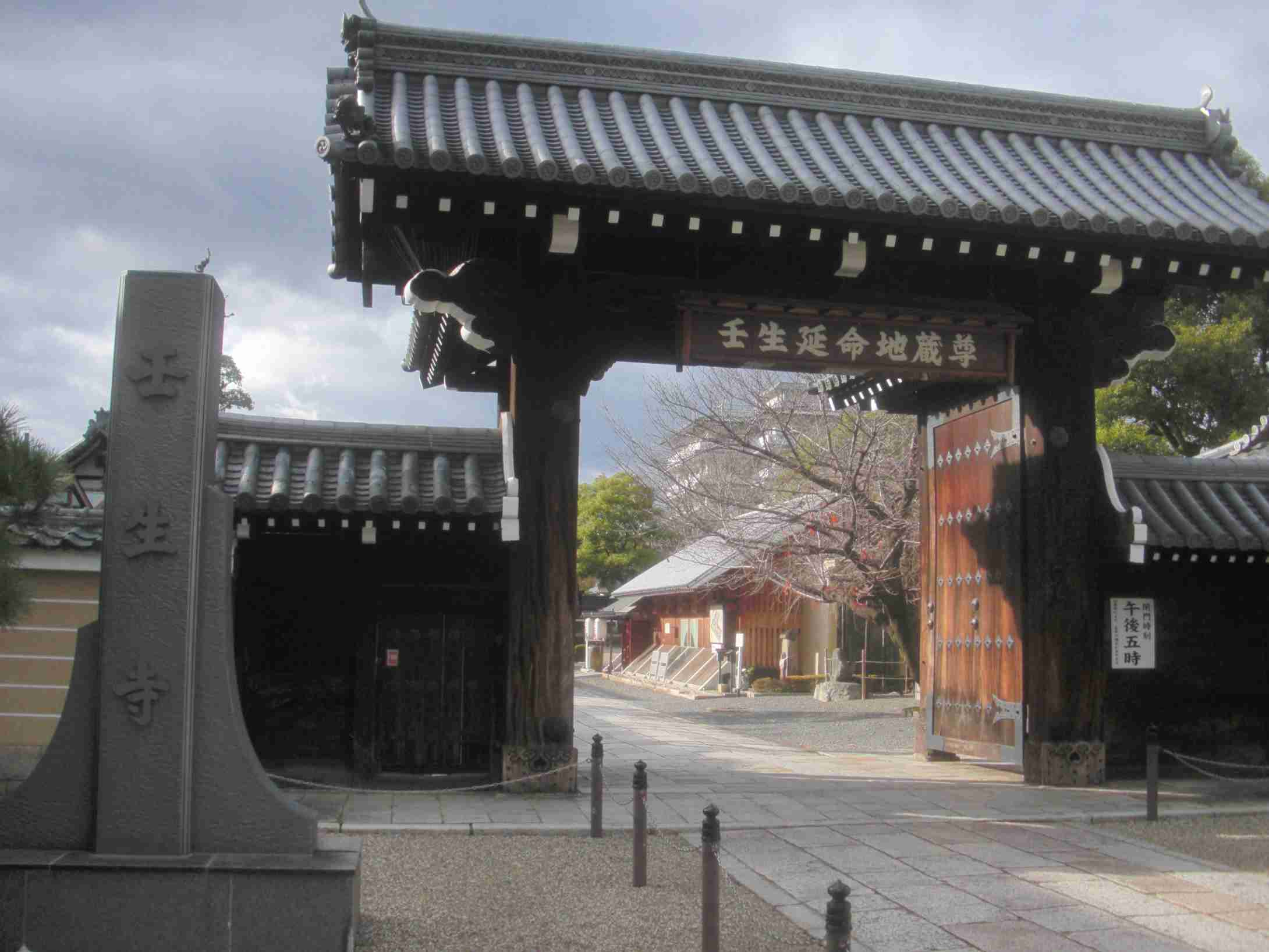

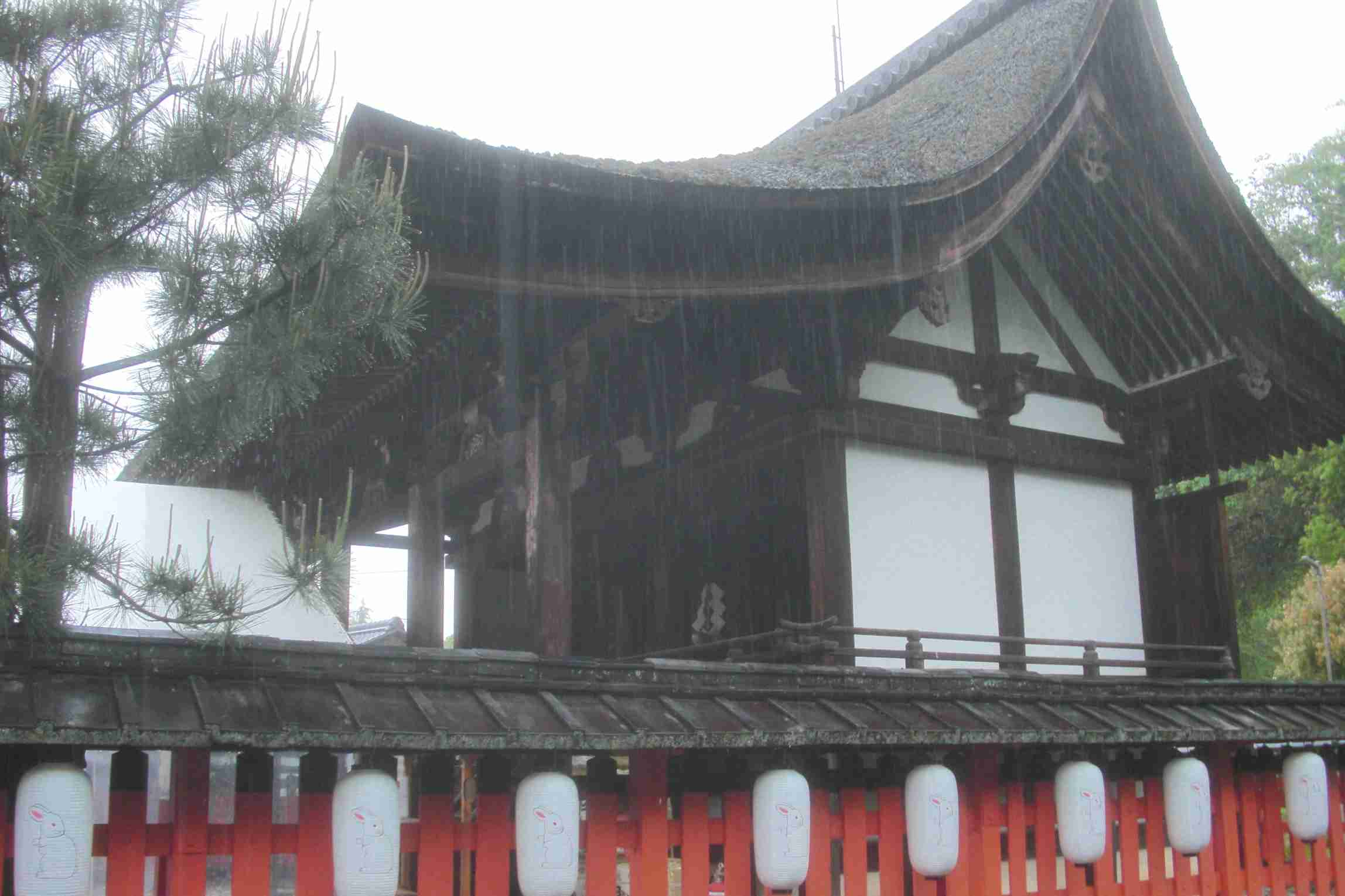

| 「今宮通」に面している。「楼門」(写真)を出て南に下れば、すぐ大徳寺になる。 | 秋は紅葉の名所でもある(写真は楼門前)。 | 「東門」を出れば、創業長保2年(1000)のあぶり餅屋が2軒並んでいる。これも楽しみ。 |

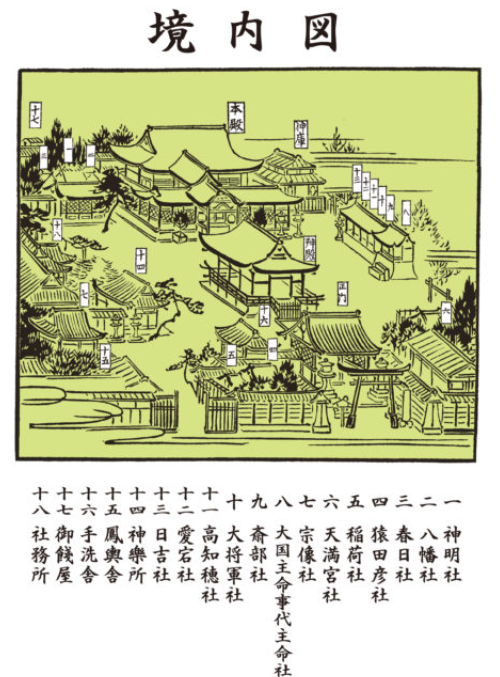

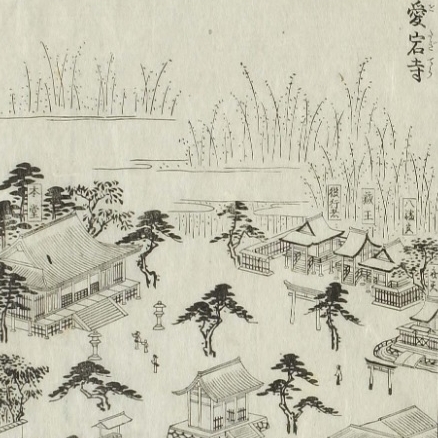

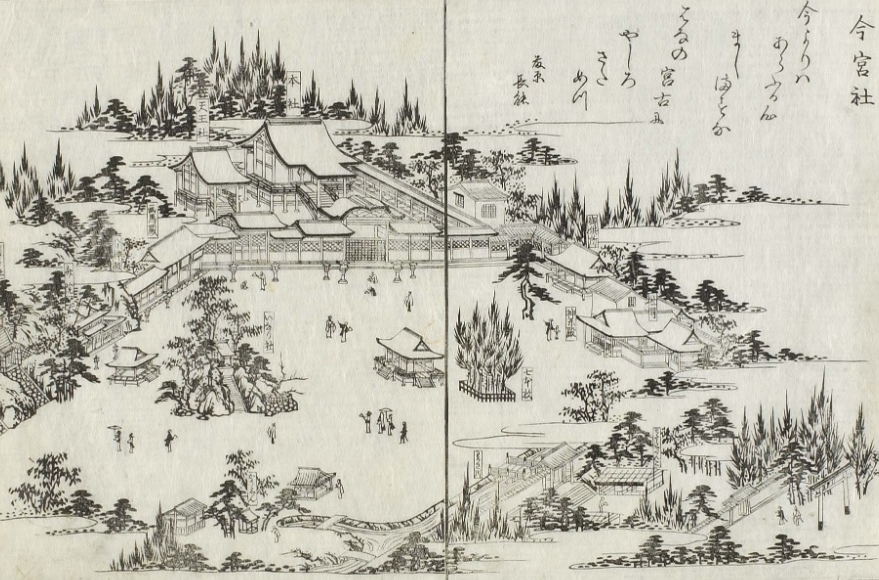

| 江戸時代の今宮神社(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

図右下隅「東門」の先に店屋が描かれていて「ちぎりだんご」(私の読みが間違っているか)と書かれている。今で言う「あぶり餅屋」である。もうこの頃は800年も続く老舗 図左「本社」に並んで「天王社」が描かれている。これが(今の)紫野大将軍社である |

- 摂社:疫社(祭神は素盞嗚尊)。

- 末社:八社(大国社・蛭子社・八幡社・熱田社・住吉社・香取社・鏡作社・諏訪社)、八幡社、大将軍社、日吉社、紫野稲荷社、織田稲荷社、若宮社、地主稲荷社、月読社、宗像社。

- 織姫社:祭神は栲幡千千姫命(たくはたちぢひめのみこと)。江戸期、氏子の西陣機業家が創祀。