- 延宝8年(1680)知恩院第38世法主玄誉万無が、法然上人の精神を慕ってここ「獅子谷(ししがやつ)」に開いた。善気山萬無教寺と言う。

- 茅葺の山門、砂文の白砂壇、苔の庭、いつも花を置いてある雨水鉢、善気水が涌く池など心が洗われる程に美しい。山門から庭まではいつでも無料で鑑賞できる。

- 4月と11月に公開される本堂須弥壇の二十五個の撒花には浄土の色彩が見える。

- 毎朝6時、夕刻5時には鐘が撞かれる。除夜の鐘は参詣者全員に撞かせてくれる。

- 宗教の難しさか、現在は浄土宗に属しておらず単立宗教(浄土系)となっている。

- 本堂北側の中庭には、三名椿(五色八重散り椿・貴椿(あてつばき)・花笠椿)が植えられている。

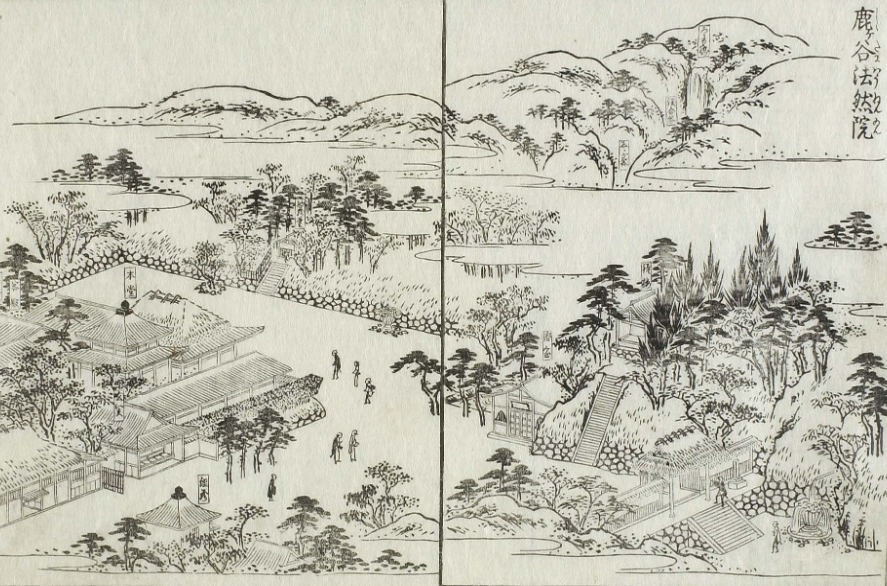

| 江戸時代の法然院(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

「山門」「鐘楼」「浴室」などを含めて概ね、今と変わらないが、「白砂壇」「雨水鉢」が描かれていない、この頃は無かったのか 図右下隅に描かれているのが「善気水」ならば、今と位置が異なる 背後の山には「談合谷」「楼門滝」が描かれているので、山は如意ヶ岳ということになる |