|

|

|

| 参道(寺領の南端にある)を真っ直ぐ北上する。 英語も交えて熱心な案内がある |

本堂(すべて2022-9-14撮影) 外からは辛うじて屋根だけが見える |

「庭園」の写真。撮影禁止なので、参道に掲示してある看板から「大仙院の庭園」 |

(京都の寺社-今昔-写真比較)

今昔に記載しなかった「その他寺社の今写真」

(INDEX:索引へ)

|

|

|

| 参道(寺領の南端にある)を真っ直ぐ北上する。 英語も交えて熱心な案内がある |

本堂(すべて2022-9-14撮影) 外からは辛うじて屋根だけが見える |

「庭園」の写真。撮影禁止なので、参道に掲示してある看板から「大仙院の庭園」 |

|

|

|

| 現住所は「七本松通今出川上ル」とあるが適切ではない。釈迦堂は街中で現存最古の建築物 2016-8-13撮影 |

応仁の乱の刀槍のきずあとを見ることができる 2007-8-10撮影 |

五辻通に面して大きな石標が建っている (昭和40年代の表記)の住所が正しそう 2022-12-10撮影 |

|

|

|

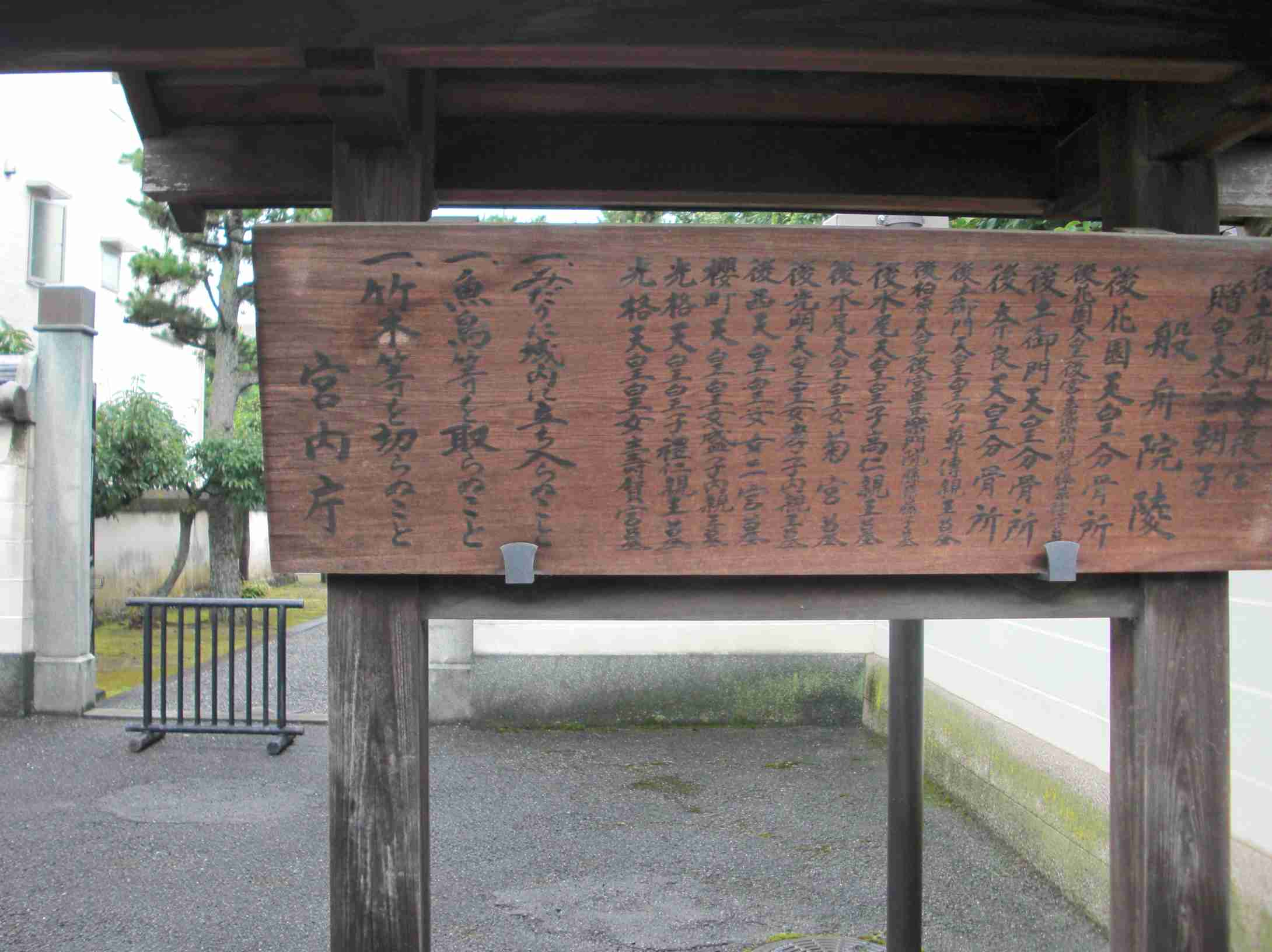

| 般舟院陵入口の「制札」 2015-7-29撮影 |

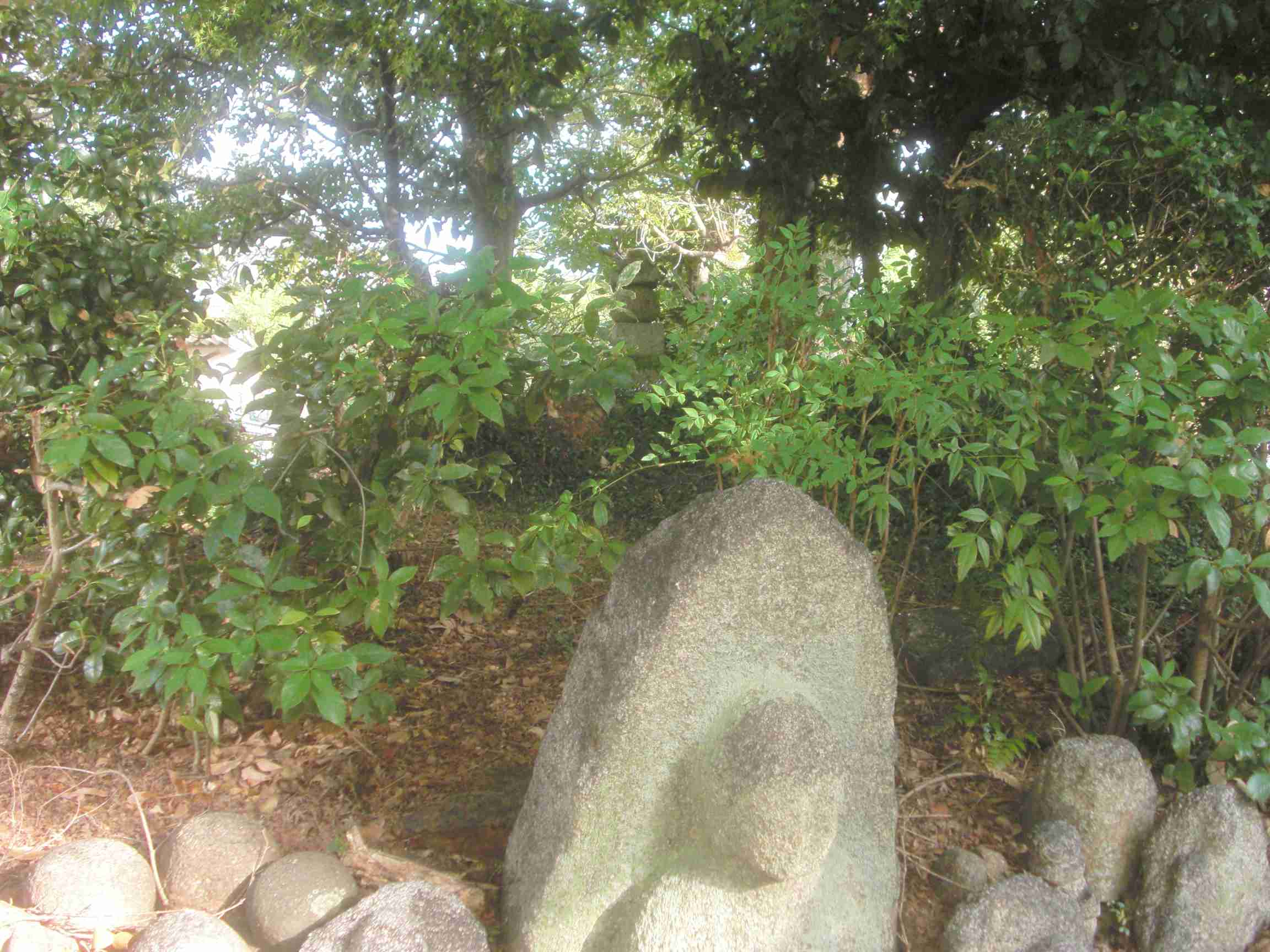

般舟院陵(多くの天皇家関係者が眠る) 2020-2-17撮影 |

式子内親王の墓(「定家葛の塚」と呼ばれる) 2020-7-2撮影 |

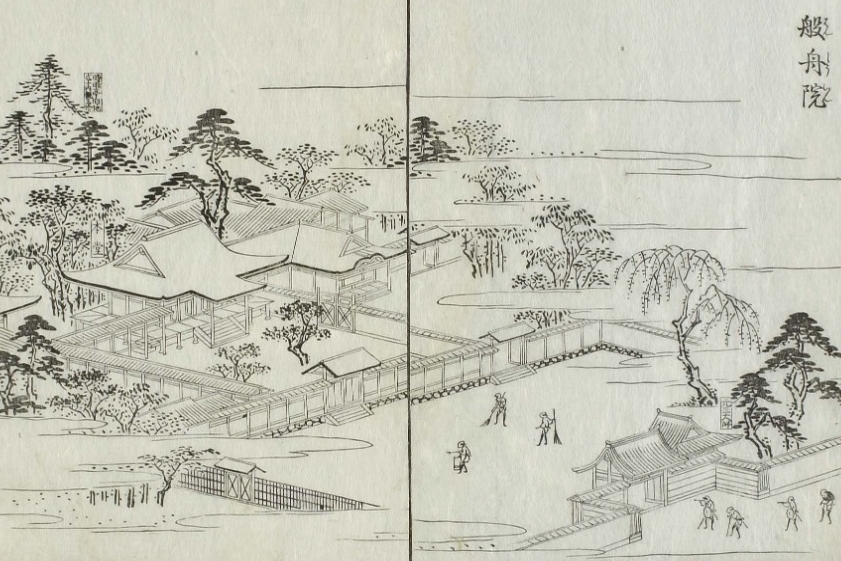

| 江戸時代の般舟院(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

般舟三昧院は文禄3年(1594)今出川の地に移築されたが、その後衰微し、昭和18年(1943)残っていた「正門・講堂」が鎌倉建長寺に移され、禁裏道場の碑のみが残った 式子内親王塚(図左上)は江戸時代には定家葛の墳という名で認識されていたようです |

|

|

|

| 禅寺最古の「法堂」とそれに至る石畳 2018-8-1撮影 |

同じく「法堂」 2016-8-1撮影 |

「東門」。上立売通にぶつかるところ。通り右の甍は「大通院」 |

| 「瑞春院」(「雁の寺」) | 「大通院」(「碧巌録提唱」の木札) | 「林光院」(鶯宿梅) |

|

|

|

| 「光源院」(干支の寺) | 「慈照院」 | 「養源院」(毘沙門天) |

|

|

|

|

|

|

| 勅使門(寺領の南端にある)。我々は通れない(すべて2020-6-29撮影) | 「開山堂」(流石にピリリとしまっている) 「栄西禅師入定塔」とある |

三門。「望闕楼」とも呼ばれる。大正12年(1923)浜松「安寧寺」から移築されたもの |

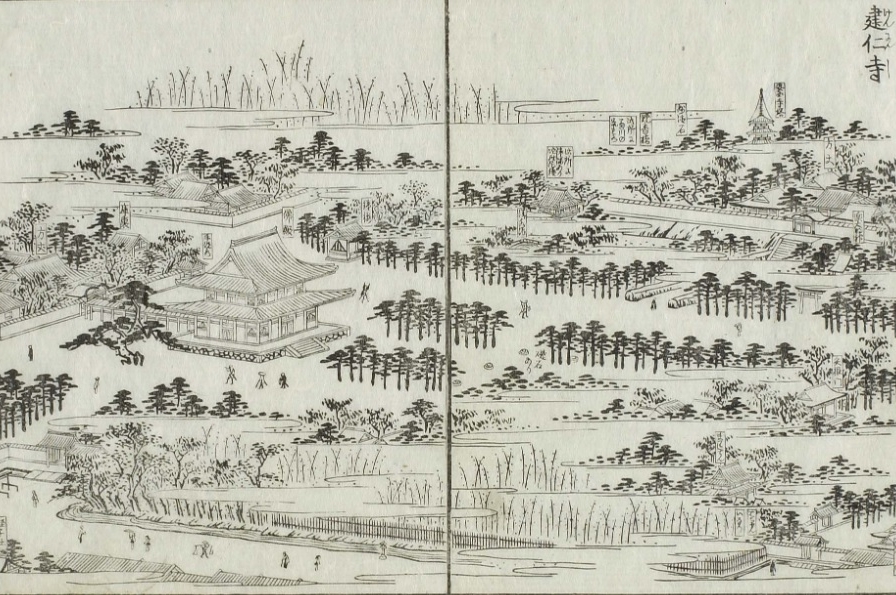

| 江戸時代の建仁寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

「方丈」(図左端)「庫裏」「法堂」(図では「仏殿」)と並ぶ様は今と同じ 「三門」は「礎石あり」と描かれている(江戸時代は「礎石」だけだった) 「勅使門」(図右端下、説明では「中門」または「矢立門」)はある 図右上に「安国寺塔」(三重塔、足利尊氏・直義兄弟が日本各地に造らせたもの)が見える、これは安国寺(四条大宮にあったとされる)のもの |

| 「久昌院」 | 「興雲庵」(「枳尼尊天」が目立つ) | 「西来院」(石段の上にある) |

|

|

|

| 「禅居庵」(「摩利支天堂」を持つ) | 「堆雲軒」 | 「両足院」(「毘沙門天王」が目立つ) |

|

|

|

|  |  |

| 来迎院の山門 2022-4-13撮影(いずれも) | 来迎院の本堂(江戸時代の再建) | 融通念仏寺の後継である「浄蓮華院」は来迎院の隣に今も残っている |

|  |  |

| 勝林院は法然の大原問答でも有名 2007-9-14撮影 | 勝林院の梵鐘。近くの後鳥羽天皇陵からも勝林院が見える | このあたり一帯を「魚山」と呼ぶ 2022-4-13撮影(左も) |

|  |  |

| 大雲寺への「参道」(今残る大雲寺に見るべきものは無い、書物に出てくる大雲寺は少し離れて案内板があるのみ) | “真っ白な”仮本堂が建っている(古寺には相応しくない) | 「旧地」に残る「閼伽井堂」 2021-12-9撮影(すべて) |

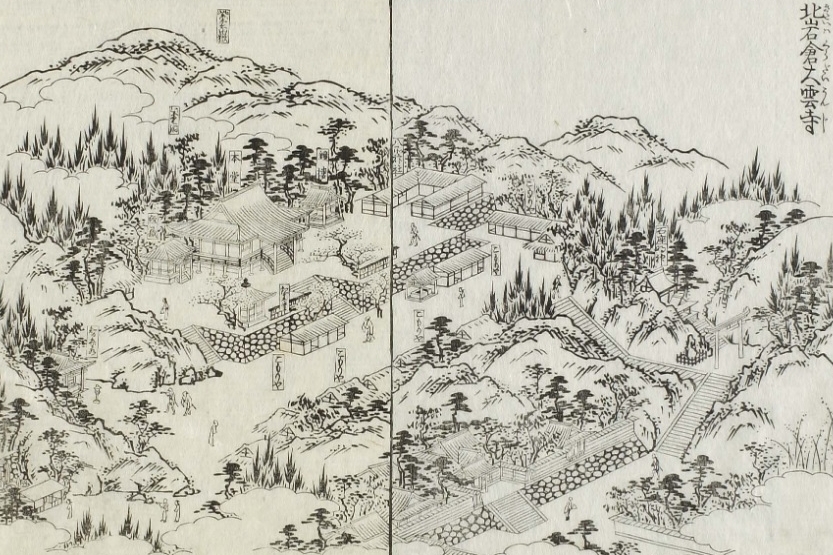

| 江戸時代の大雲寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

まだこの頃は広大なお寺であった 背後の山は「紫雲嶽」とある 境内(図左)に「閼伽井」(図では「智弁水」)、本堂前に多くの「籠屋」(こもりや、参詣者の宿)、 石段脇に石座神社(図右中、図では「石座明神」)が描かれている |

|  |  |

| 割拝殿。真中に階段があって、2つに割れている 2022-9-13撮影(いずれも) | 本殿の回廊に石像狛犬が置かれている。これはレプリカで、本物は京都国立博物館に寄託中 | 境内の大杉。樹齢約600年、樹高約50m。京都市指定天然記念物 |

|

|

|

| 映像によく出てくる「本宮へ登る石段」 最近は多くの人が参拝します |

和泉式部もここまで来て歌を詠んだ。結社の脇に「歌碑」がある | 奥宮。やはりここまで足を延ばさねば 2022-9-13撮影(いずれも) |

|

|

|

| 本堂へは「二王門」(写真)からひたすら登る (貞和6年(1350)再建) |

「寺谷川」越しに望む「二王門」 2015-10-29撮影 |

「二王門」の手前に名料亭「美山荘」がある 2006-7-19撮影(左端も) |

|

|

|

| 「楼門」(重文、寛永5年(1628)から式年ごとに解体・修理)。2017-10-11撮影 | 「御手洗社」(井上社とも、御手洗川の湧くところ(井戸)。御手洗川はここから流れ始める) | 「御手洗川」(「本殿」の東を南北に流れる川)と、その川に架かる「輪橋(そりはし)」 |

|

|

|

| 「泉川」。「糺の森」の中央を走る「表参道」の東を南北に流れる川。北は松ヶ崎から流れてくる | 「瀬見の小川」。「表参道」の西を南北に流れる川。鴨長明も詠っている | (復元された)「奈良の小川」。「楼門」の南を東西に流れる川。楢の小川と間違えやすい |

|

|

|

| 方丈庭園(北東を見る-東に月が出る) 白砂と刈込で獅子の児渡しを表現する枯山水 |

「鐘楼」へ至る道も乱れ石敷になっている 2009-5-4撮影(いすれも) |

入口には、護国禅寺らしく厳しく「火用心」「照顧脚下」の札が架かっている |

|

|

|

| 城構え風の「長屋門」が目立つ 随分と立派な「遣迎院石標」も建っている |

不在のときには、書院右手の「銅鑼」を鳴らす 2020-6-30撮影(左も) |

鷹峯街道沿い(旧「くぼう常清」邸の左隣)にある 2023-10-4撮影 |

|  |  |

| 西大路通から「金閣寺道」を望むのが精一杯 2016-5-31撮影 | (誰もが撮影する)「舎利殿 金閣」 2022-12-10撮影(右も) | 「鐘楼」、一撞き200円。ここまで商魂たくましい(拝観料だけで莫大だろうに) |

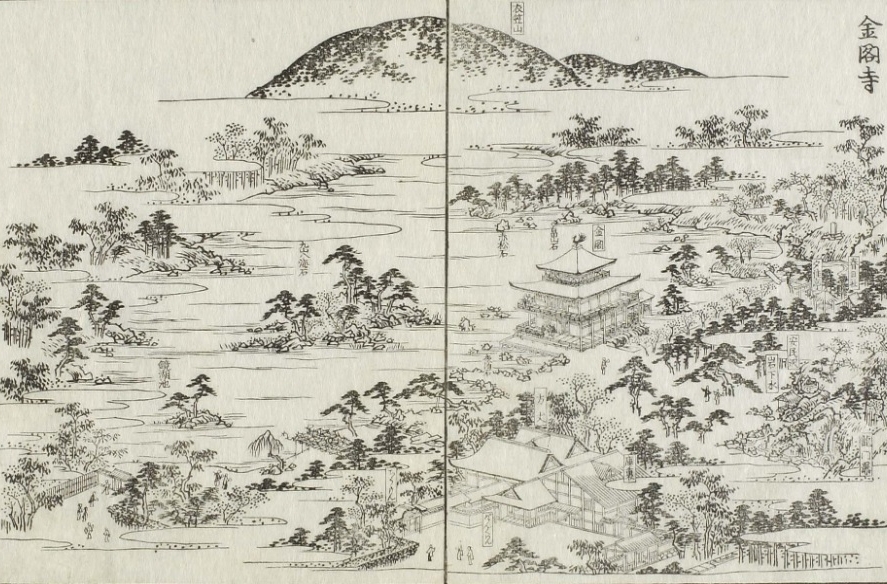

| 江戸時代の金閣寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

「舎利殿」「鏡湖池」「夕佳亭」「方丈」「庫裏」などは今と同じ。 「龍門滝」(図右下)「安民沢」(図右中)の位置はおかしい(描き方の問題か)。「鐘楼」(昭和30年(1955)再建)は描かれていない 背後に衣笠山がくっきり見える。当時はこんなに近くに見えたのか |

|

|

|

| 「本堂」は泉谷にひっそり潜んでいるかのように見える。谷の入口に石仏と十三重塔。 | 谷に降りてから、この石段を登ると「本堂」 2015-7-28撮影(いずれも) |

「本堂」の裏手に回ると、洞窟内に石仏がある(「泉谷」の感じがする) |

|

|

|

| 「山門(仁王門)」。石標には「うつまさ 聖徳皇太子殿」とある | 石畳から外れて右にあるのが「講堂」(重文) 2020-7-2撮影(いずれも) |

さらに歩いていくと石畳の正面突き当たりにあるのが上宮王院(太子堂) |

|

|

|

| 「山門」。潜ればすぐ「本堂」に突き当たる | 「本堂」、といっても本堂くらいしかない 2020-2-17撮影(いずれも) |

寺前の「広沢池」、池の向こうは「遍照寺山」という(朝原山、千代原山とも)、静かな眺め |

| 江戸時代の遍照寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

遍照寺は広沢池の畔にあった(図左端、「遍照寺旧址」とある)らしい 昔から「広沢池と遍照寺山」は月見が似合っていた(のでこの図が描かれた) 千代の古道も池の畔(図右下端)に、その他「さざれ石」「座禅石」「音頭山」なども描かれている |

|

|

|

| 書院に至る山門(非公開) 2020-10-27撮影(すべて) |

鳥羽で最も優美な建造物=安楽寿院南陵(近衛天皇陵)となる多宝塔は慶長11年(1606)再建 | 「法華堂」=安楽寿院陵(鳥羽天皇陵、保元2年(1157)遷化)は幕末の再建 |

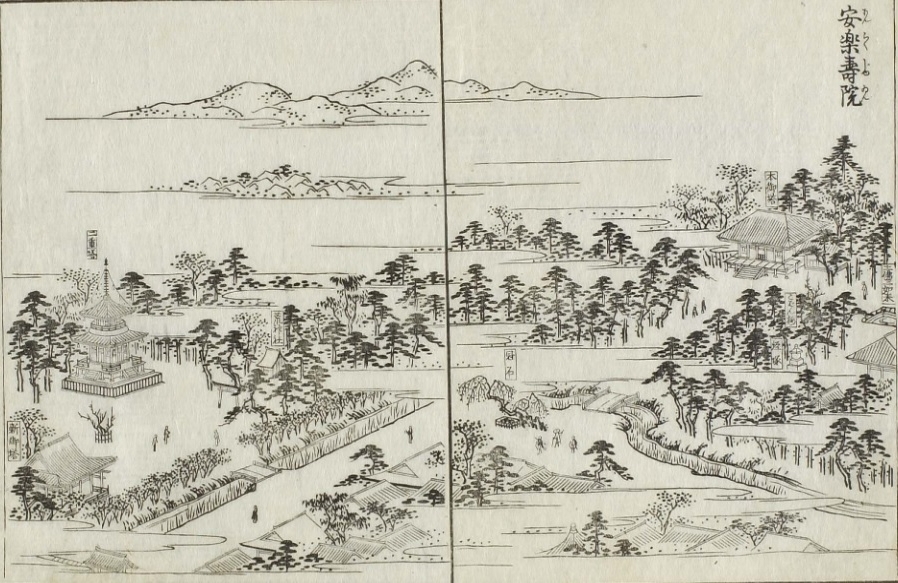

| 江戸時代の安楽寿院(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

今はこの頃の面影はない。現在、「本御塔」・「新御塔」(創建時は三重塔だったとも)もなく、 慶長11年(1606)に再建された「多宝塔」(図では「二重塔」、近衛天皇陵とは認識されていない)、「三如来石仏」(図右端中央、図では「土佛三如来」)、冠石が確認できるのみ |

|

|

|

| 長い石段を登りつくと「朱塗りの仁王門(中門)」 | 現存最古の多宝塔(永享10年(1438)、重文) 変わった屋根の葺き方で「行基葺」と呼ばれる |

この堂の下を潜って石段を登れば七面山。元気な人にお薦め。2020-7-2撮影(すべて) |

|

|

|

| 石清水八幡宮の境内を歩いていると、「神応寺」の山門に遭遇する。2014-12-5撮影 | 山門から本堂へ行くには「160段の石段」を登らなければならない。2024-10-1撮影 | 本堂を拝観するには「事前予約」が必要です。2024-10-1撮影 |

|

|

|

| 山門、「ひのやくし」の石標がある 2020-10-29撮影(右も) |

檜皮葺の阿弥陀堂(国宝、鎌倉時代の再建) 境内までは無料(外観は見られる) |

お隣の「日野誕生院」(浄土真宗本願寺派、西本願寺の飛地境内) |

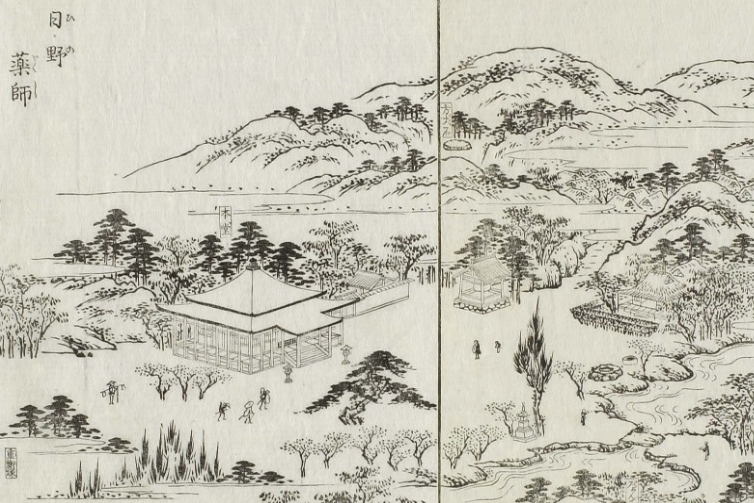

| 江戸時代の法界寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) | |

|

法界寺(説明では「ほっかいじ」)は通称日野薬師で記述されている。「阿弥陀堂」(図では「本堂」)は立派に、 「外山」の中腹には「方丈石」が描かれている 図の右下には「池」が描かれている、今も残る |