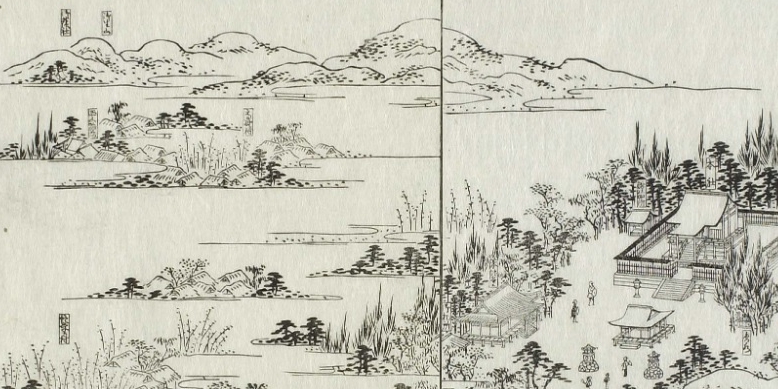

| 江戸時代の御生山・御蔭神社(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

右端赤山禅院(から北東)の左奥に「御生山(みあれやま)」、その麓に「御蔭神社(図では「御蔭社」)」が描かれている 赤山禅院と御蔭神社の間に描かれているのは、左:玉山稲荷(現在の稲荷町か)と右:高野村 |

御生山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★★ | ★★★★★ | ★★ | ★★★★ | 2.8 |

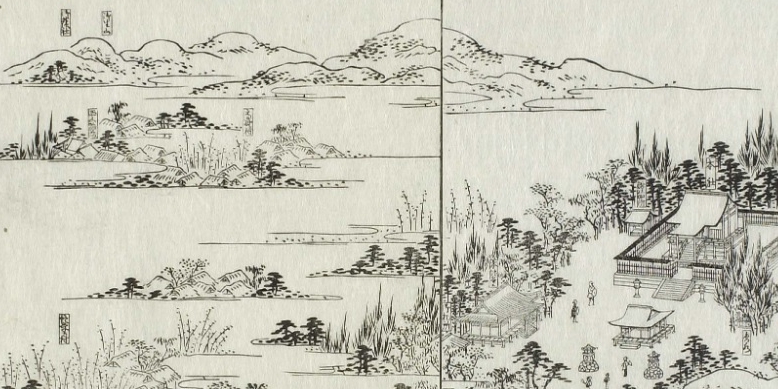

| 江戸時代の御生山・御蔭神社(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

右端赤山禅院(から北東)の左奥に「御生山(みあれやま)」、その麓に「御蔭神社(図では「御蔭社」)」が描かれている 赤山禅院と御蔭神社の間に描かれているのは、左:玉山稲荷(現在の稲荷町か)と右:高野村 |

|

|

|

| 御蔭神社の鳥居 | 最近公開を始めた近くの「瑠璃光院」 | 赤山禅院と宝幢寺の間には「御蔭祭巡行道跡」が残る |