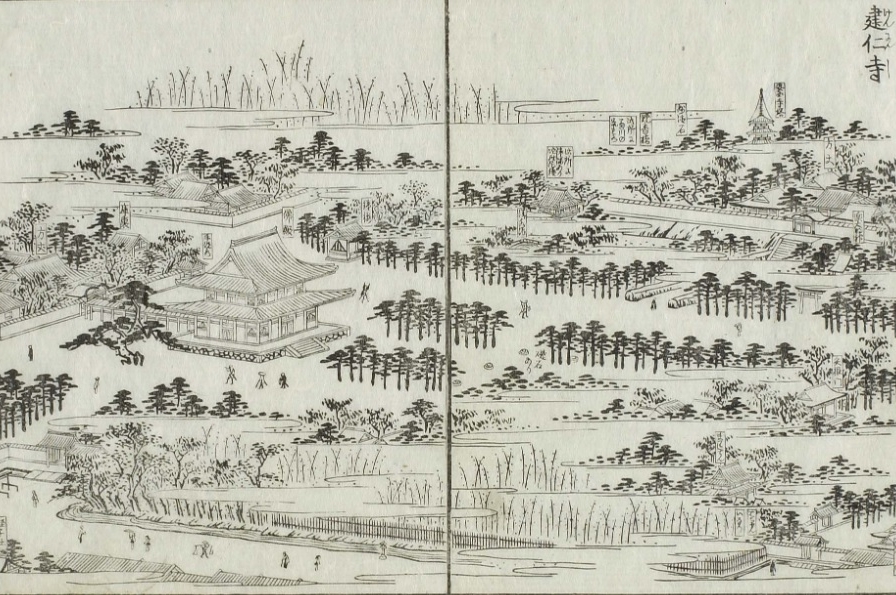

| 江戸時代の「建仁寺の北東に見える安国寺利生塔」 (都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) |

|

| 山城国の利生塔は「法観寺の五重塔」とされたから、図に見えるのは八坂の塔かもしれない |

(東京から引っ越してきた人の作った京都小事典)

(京都大事典に記載されている)

京都市の今は廃されている寺社

(廃寺)

(INDEX:索引へ)

| 安国寺 | 安楽光院 | 恵聖院 | 柏野社 | 上出雲寺 | 河崎観音堂 | 河原院 | 北野経王堂 | 北野廃寺 | 京極寺 | 金山天王寺 | 金光寺(七条) | 西福寺(櫟谷) | 三宝寺(猪熊) | 十輪院 |

| 新善光寺(五条) | 世尊寺 | 園韓神社 | 大休寺 | 大慈院 | 橘逸勢社 | 知足院 | 長福寺(三条) | 長宝寺 | 道正庵 | 南蛮寺 | 普門寺 | 法興院 | 本光院 | みのわ堂 |

| 雲居寺 | 円勝寺 | 延勝寺 | 花頂院 | 歓喜光院 | 観慶寺 | 観勝寺 | 北白川廃寺 | 玉泉寺 | 遣迎院(南) | 元応寺 | 金蔵寺 |

| 最勝光院 | 最勝寺 | 最勝四天王院 | 証菩提院 | 成勝寺 | 善勝寺 | 尊勝寺 | 東光寺 | 東漸寺 | 東林寺 | 得長寿院 | 鳥部寺 |

| 日厳院 | 如意寺 | 福勝院 | 藤尾寺 | 宝荘厳院 | 宝福寺 | 法勝寺 | 妙泉寺(東山) | 蓮華寺(東山) | 蓮華蔵院 |

| 江戸時代の「建仁寺の北東に見える安国寺利生塔」 (都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベース) |

|

| 山城国の利生塔は「法観寺の五重塔」とされたから、図に見えるのは八坂の塔かもしれない |

|

|

| 「江文峠」に『江文寺趾の碑』が建つ | 「江文峠」は「静原と野村の間」にある |

|

| 現在は三条通(三条大橋よりも東)に石碑のみを残す |

|

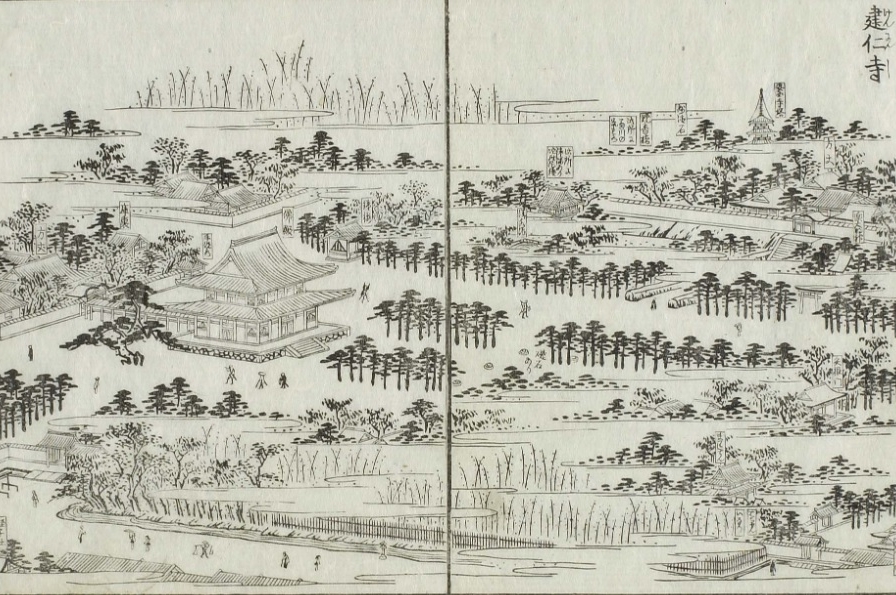

赤四角=殿舎(本当はもう少し大きいが、 大体の位置を示す) 緑破線=天皇陵(当時はまだ無かった 左から白河、鳥羽、近衛) 京都市作成の復元想像図がある 『発掘調査』も進んでいる 元の図は京都市埋蔵文化財研究所が作成 |

|

| 仕伏町にある「乗願院」は「この神宮寺の観音堂」を移築したものと伝える |

|

| 「宮内省」は現在の「都市児童福祉センターの建物」の東側にあった。太政官跡の説明版の西側 |