(東京から引っ越してきた人の作った京都小事典)

(京都大事典に記載されている)

流派

(INDEX:京都大事典へ)

「京都大事典」は「多くの流派」を取り上げて解説している。

創始が室町時代以前に限って紹介したい。

広辞苑によれば、流派とは『流儀の違いによるそれぞれの系統』であり、流儀とは『芸道などで、その人、その一派などに古くから伝えられてきた法式・様式』である。

- 創始が平安時代以前の流派(五十音順)

- 生間流(いかま)

- 京都で料理を家職とした生間家の流儀。生間家は平安期に始まり、宮廷の料理方を担当した。

- 鎌倉期に入って生間五郎左衛門尉兼慶が源頼朝から「苗字・定紋」を賜り発展した。その後豊臣秀吉の命で、八条宮の家臣となり饗膳司として「包丁式」を伝え、後水尾天皇の行幸の料理方も勤めた。

- 明治維新後、流儀は廃絶したが、式包丁は萬亀楼が伝える。

- 院派

- 平安後期・鎌倉期の仏師の一派。院助(いんじょ、?〜天仁2年(1109))を祖とする。

- 七条大宮に仏所を構えた。伝統的様式を継ぐ温雅な作風。院尊(建久9年(1198)没)・院実(鎌倉期)が全盛を築いた。法金剛院の阿弥陀如来坐像(国宝)は院覚の作、宝積寺の十一面観音立像(重文)は院範の作。

- 円派

- 平安後期・鎌倉期の仏師の一派。定朝の弟子・長勢(寛弘7年(1010)〜寛治5年(1091))を祖とする。

- 平安末期には三条に仏所を構えた。円勢(建久9年(1198)没)・賢円(鎌倉期)・長円が全盛を築いた。大覚寺の五大明王像(重文)は明円の作、安楽寿院の阿弥陀如来坐像(重文)は賢円の作か。

- 慶派

- 平安後期・鎌倉期の仏師の一派。定朝直系の覚助(承保4年(1077)没)に始まる。

- 奈良興福寺に本拠を置いた。康慶・運慶(貞応2年(1223)12月11日(西暦で1224.1.3)没、奈良・東大寺南大門金剛力士立像(国宝))父子が剛健・写実的な作風で彫刻界の主導権を握り、運慶は京都に進出して「東寺大仏師」の称号を得た。

- 運慶の子には、湛慶(三十三間堂千手観音像(国宝))・康弁・康勝(六波羅蜜寺空也上人立像(重文))がいる。

- 世尊寺家流

- 平安時代「三蹟の一人」藤原行成を祖とする書の流派。長保3年(1001)行成が建立した世尊寺に因む。八代行能が世尊寺を家名にした。

- 行成は和様書道の大成者で、今日の書道にも影響は大きい。行成・行能・行尹を「世尊寺の三筆」という。

- 宅磨派

- 宅磨為遠を祖とする平安後期・鎌倉期の絵仏師の一派。

- 宋画の様式を摂取し、中世仏画や水墨画の成立に大きな影響を与えた。為遠の子・勝賀は東寺に「十二天屏風」(国宝、建久2年(1191))を描いたが、数代後に衰退した。

- 土佐派

- 平安後期から江戸末期まで続いた大和絵の中心画系。始祖は藤原基光(春日基光)か。宮中絵所預・藤原行光(南北朝期)−光重−光国を経て、行広(室町期)が「土佐」を号した。

- 行広の孫・光信(永享6年(1434)〜永正18年(1521))は平明・温雅な画風で清水寺縁起(重文)などを描き、土佐派の社会的地位を確立した。

- 「伴大納言絵詞」(藤原光長、国宝)、「西行物語絵巻」(藤原経隆、重文)、「法然上人絵伝」(藤原邦隆、重文)、「蒙古襲来絵詞」(藤原長隆、国宝)などは「土佐行広」以前の「土佐派の絵」と考えられる。

- 明珍派(みょうちん)

- 平安末期に始まる甲冑師増田家の称。初代は宗介(仁平4年(1154)〜文治6年(1190))。九条に住み、近衛天皇から「明珍」の号を賜った。

- 九代宗政が後醍醐天皇の「朝日縅鎧」、十代宗安が足利義満の「白星金甲唐綾威鎧」を造ったことが記録に残っている。徳川幕府成立後は江戸に住んだ。

- 創始が鎌倉時代以降の流派(五十音順) (索引へ)

- 御家流(おいえ)

- 青蓮院十七世尊円親王(永仁6年(1298)〜延文元年(1356))を祖とする書の流派。青蓮院流とも。

- 世尊寺家流の基礎の上に、宋風の力強い書風を加味し、日本書道中興の祖とされた。

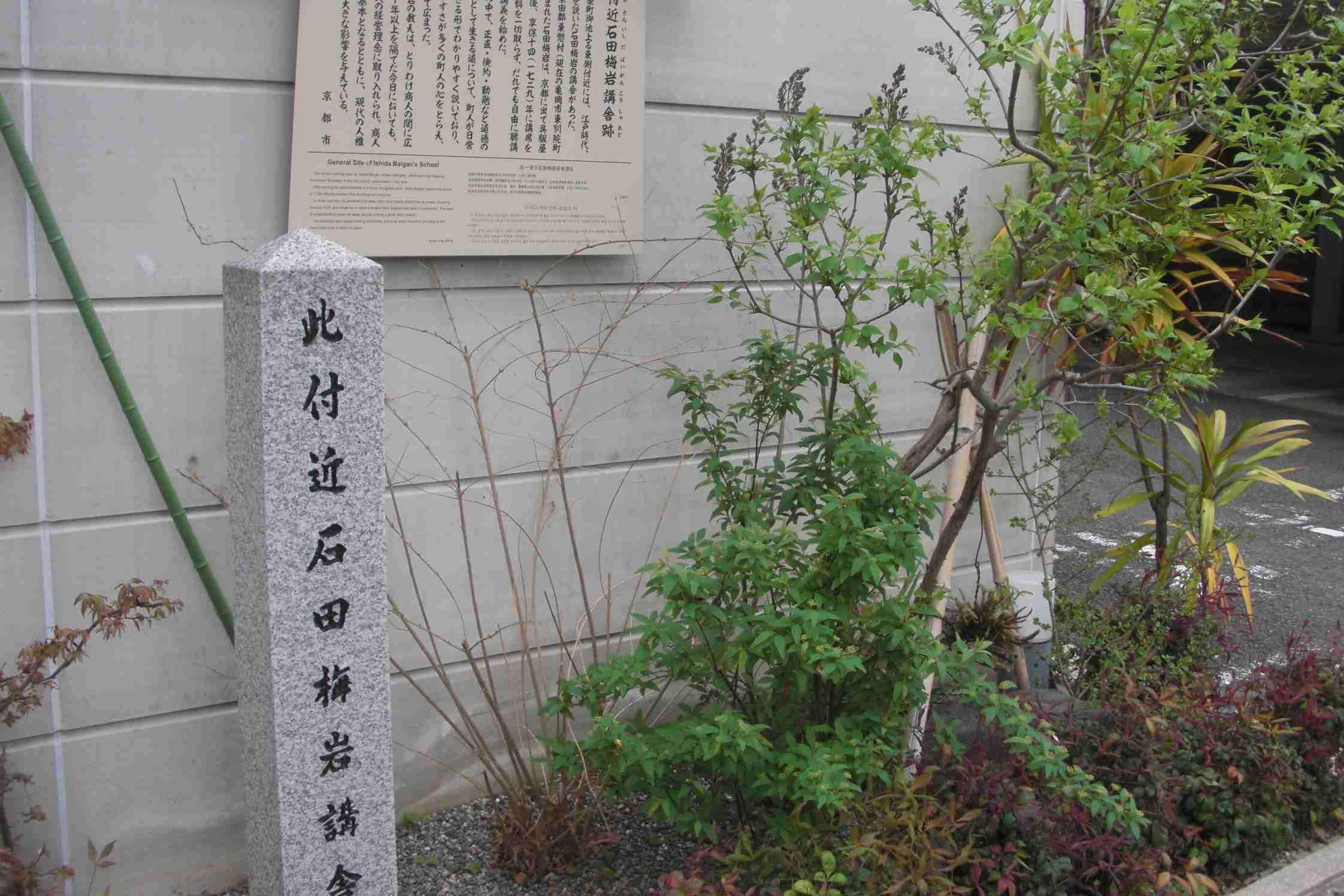

- 石田心学

- 江戸時代、神・儒・仏の三教を融合して、その教旨を平易な言葉と通俗なたとえとで説いた一種の庶民教育。修錬のためには静座などを重んじ、社会教化には道話を用いる。石田梅岩(1685-1744、亀岡出身)を祖とする石門心学に始まり、手島堵庵・中沢道二に伝えられ、さらに柴田鳩翁に至って大いに拡張され、一時は65カ国、149の講舎を所有(広辞苑から)。

- 心学講舎:心学を教授する学校。時習舎、五楽舎なども有名。

- 修正舎:安永2年(1773)手島堵庵が五条通東洞院東入ルに開設。明治44年(1911)以降は麩屋町通五条上ルに移る。

- 明倫舎:天明2年(1782)手島堵庵が河原町通三条上ルに開設。明治2年(1869)明倫小学校の校地にあてられ、新町通二条上ルに移転。

- 恭敬舎:天明4年(1784)入江義賢が本町通五条下ルに開設。

- 楽行舎:文政13年(1830)薩た(土偏に垂)誠斎が油小路通丸太町上ルに創立。

- 由行舎:嘉永4年(1851)青蓮院付近に創立。

- 大橋流

- 大橋重保(天正10年(1582)〜正保2年(1645))を祖とする書の流派。御家流からの派生。

- 豊臣秀頼の右筆を務め、後に徳川秀忠に仕えた。松花堂昭乗の薫陶を受けた「子の重政」と二代にわたって幕府の右筆となった。

- 光悦流

- 本阿弥光悦を祖とする書の流派。光悦は青蓮院流の書を習い、先行する様々な名品を見て、独自の書風を生んだ。

- 光悦流の影響を強く受けた能書家は、烏丸光広・角倉素庵・尾形宗柏などがいる。