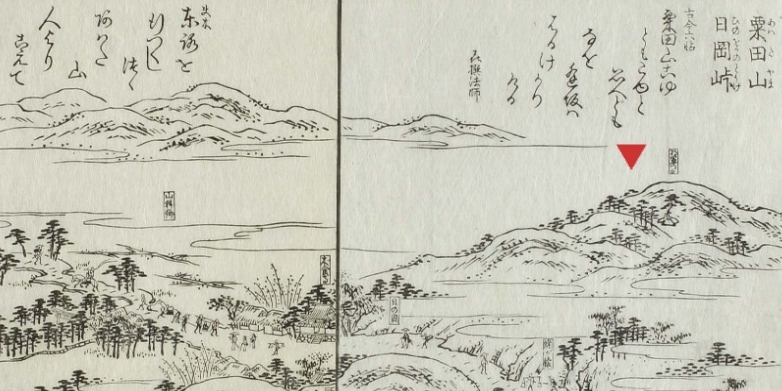

| 江戸時代の粟田山(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

右端中央華頂山(図では「将軍塚」)の稜線手前(国際日本文化研究センターが赤▼を付けている)に「粟田山」が描かれている(図に「粟田山」の文字の挿入は無い) 手前の街道が「日ノ岡峠(図では「日岡峠」)」。多くの人が峠を越えて歩く |

粟田山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | 3.0 |

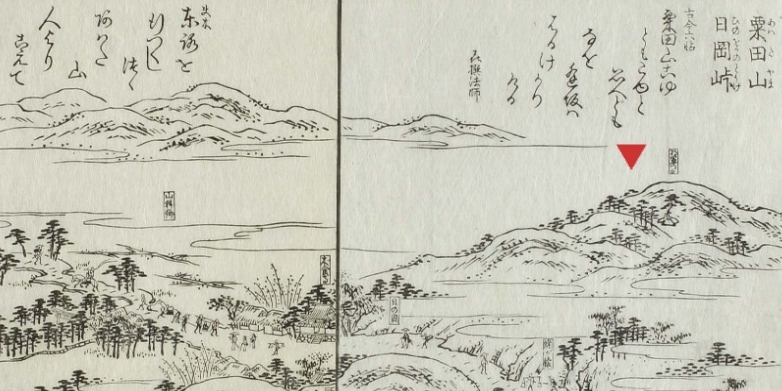

| 江戸時代の粟田山(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

右端中央華頂山(図では「将軍塚」)の稜線手前(国際日本文化研究センターが赤▼を付けている)に「粟田山」が描かれている(図に「粟田山」の文字の挿入は無い) 手前の街道が「日ノ岡峠(図では「日岡峠」)」。多くの人が峠を越えて歩く |

|

|

|

| 粟田神社(トレイルの標識もある) | 瓢亭=歩くだけで“昔が偲ばれる” | 名物「一子相伝」の瓢亭玉子 |