- 浄土宗七大本山の一つ。 山号は紫雲山(しうんざん)、「黒谷(くろだに)さん」と通称される。浄土宗七大本山とは、知恩寺、清浄華院、金戒光明寺、増上寺、光明寺(鎌倉)、善光寺大本願、善導寺(久留米)の7つ。

- 法然上人が師叡空から譲り受けた地とされ、その後信空とその弟子に引き継がれ伽藍を整えた。

- 承安5年(1175)春、宗祖法然上人(源空)が開山。浄土宗の発祥の地と言える。

- 応仁の乱によって焼失したが、信長、秀吉らの庇護を受け、江戸時代徳川家の援助を得て復興した。明治維新後衰退したが、昭和になり着々境内伽藍が整備された。

- 文殊塔は寛永10年(1633)建立。現在も建立当時のまま、重文。日本三文殊の一つ、三重塔で高さ22m。文殊像は宝幢寺(ほうとう)(その趾地すら不明)の本尊であったと伝えられている(現岡崎は元宝幢寺村と号す)。文殊塔の石段下に、熊谷塔・敦盛塔が並んでいる。

- 山門は万延元年(1860)再建。二層の大きな楼門。

- 塔頭は多い。金光院、常光院(つわぶき、凌霄花、八橋検校)、龍光院、顕岑院(通称:見真院、蓮、新撰組墓地)、長安院、超覚院、瑞泉院、西住院(谷崎潤一郎)、光安寺、浄源院、西雲院(紫雲石、牡丹、蓮、百日紅)、松樹院、善教院など。

- 永運院:御影堂の西。16世紀後半に創建。幕末の山門建立に伴い、永運院と浄専院と妙蓮院が合併して現在の地で「永運院」となった。小西行長をはじめ豊臣秀吉の家臣たちの手紙などの古文書が残る。

- 栄摂院:御影堂の西北。天正17年(1589)松誉琴察を開山に創建。境内には「明星水」がある。気品が漂う。

- 西翁院:御影堂の西。天正4年(1576)茶人藤村庸軒の祖父(源兵衛)が光誉清玄を開山に創建。茶室「澱看席」は重文。

- 勢至院:文殊塔の西。天正2年(1574)西誉善香が創建。境内に法然廟を持つ。

- 蓮池院(通称:熊谷堂):熊谷直実の墓(五輪塔)の裏、山門の東。応安7年(1374)熊谷直保が「直実が東山に営んだ庵」をここに移築再建し、直実(蓮生)の像を祀った。享保19年(1734)金戒光明寺の塔頭になった。

|

|

|

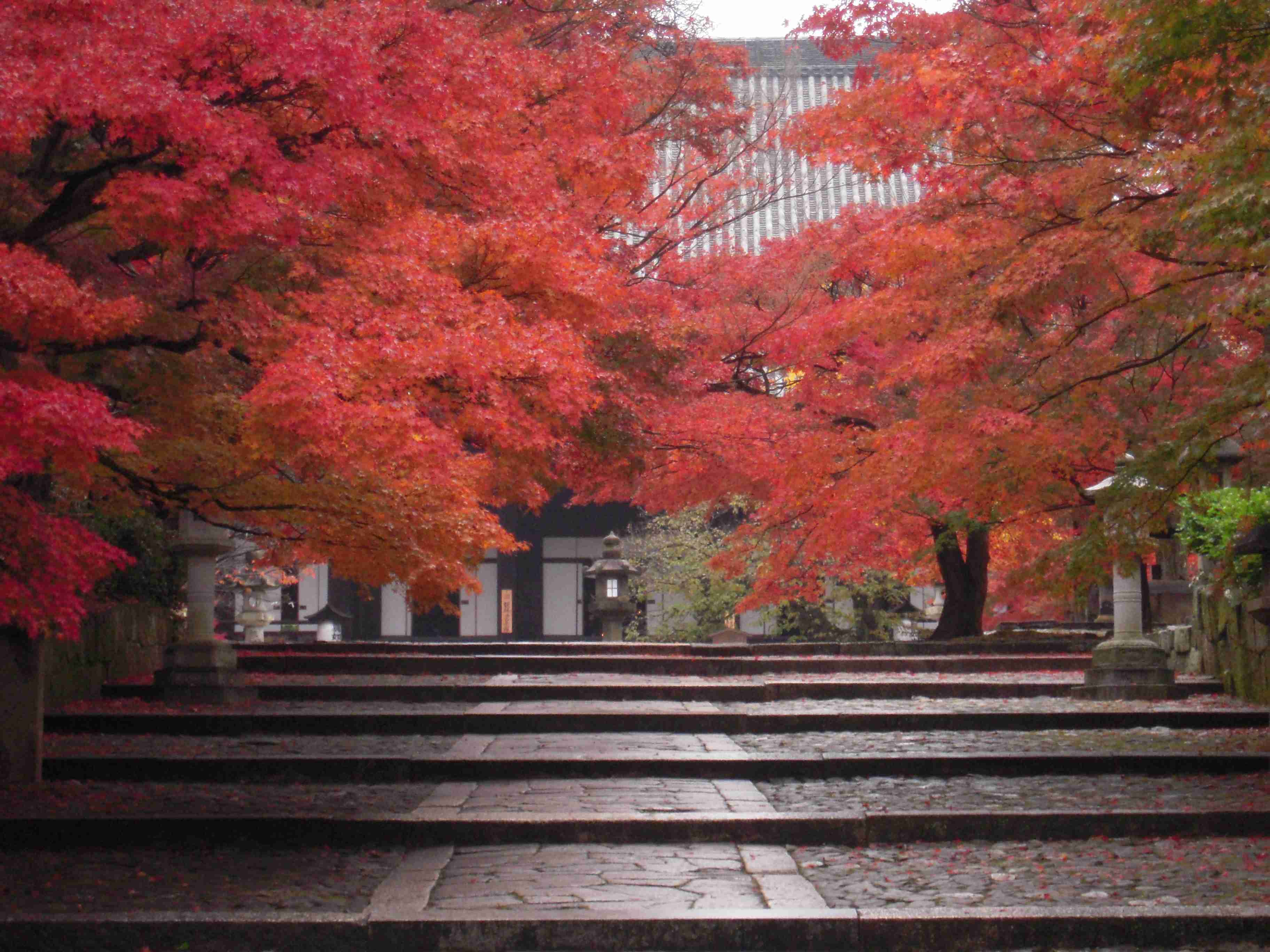

| 金戒光明寺の山門 | 金戒光明寺御影堂脇の菩提樹 | 阿弥陀堂前の紅葉 |

|

|

|

|

| 紫雲石の置かれているお堂(西雲院の境内にある) | 法然廟(手前:熊谷直実墓、奥:文殊塔、勢至院の境内にあたる) | 清和天皇の火葬塚(文殊塔の裏にある 元慶4年(880)12月4日崩御) |

文殊塔(三重塔) |

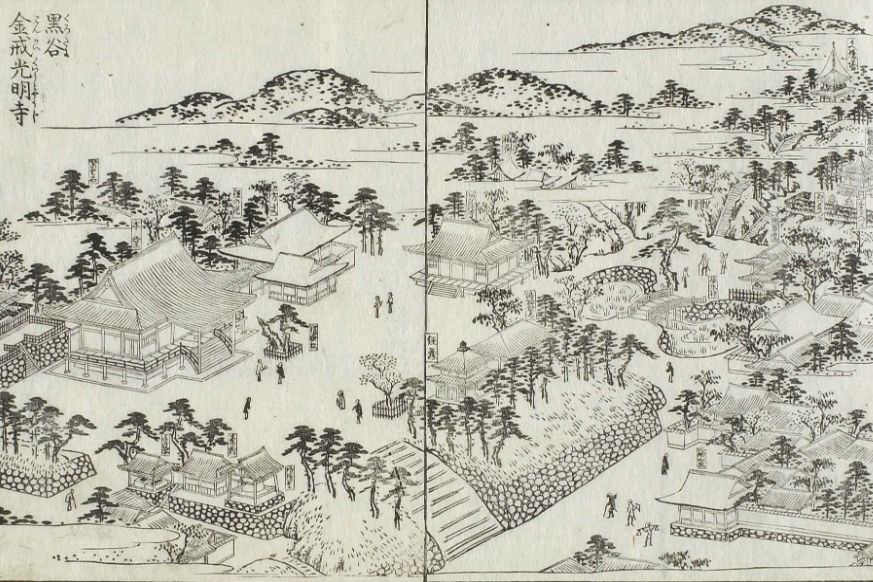

| 江戸時代の金戒光明寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

山門は応仁の乱で焼失したので、江戸時代には無い(あった位置は図の下の方)。 「御影堂」(左、図では「本堂」)、「阿弥陀堂」(中央)、「文殊塔」(右上隅)、「紫雲石」(左上隅)、「極楽橋」(右中央)、「茶所」(左下)などを含めて、ほとんど今と変わらない |

- 近くの仏閣神社

- 真正極楽寺(真如堂)

- 永観2年(984)戒算上人が開基。天台宗。本尊は阿弥陀如来(京都六阿弥陀仏の一つで「うなずきの弥陀」と呼ばれる、来迎の像では最古、重要文化財)、鈴聲山(れいしょうざん)。

- 一条天皇がこの地にあった母東三条院(藤原詮子(あきこ))の離宮に本堂を建て、勅願寺とした(正暦5年(994))。

- 元禄年間(1688-1704)現在の地に移され、舊地は現在「元真如堂、または換骨堂(東三条院の五輪石塔婆(供養塔)、蓮華水が残る)」と呼ばれる。

- 三重塔は文化14年(1817)の再建。

- 本堂(享保2年(1717)再建、重文)前の菩提樹、三重塔まわりの桜・紅葉、11月15日の「お十夜(十日十夜別時念仏会)」は有名。

- 三井本家の菩提寺でもある。

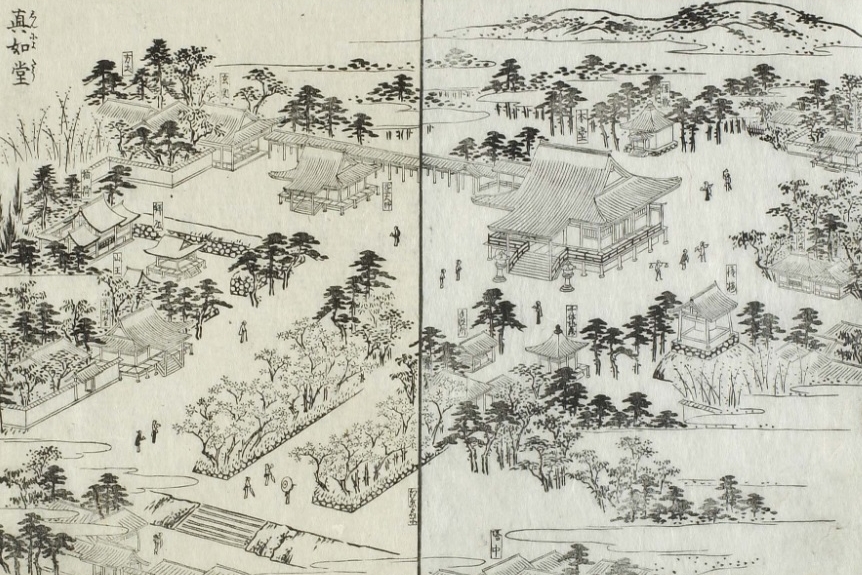

江戸時代の真如堂(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから)

三重塔は応仁の乱で焼失したので、江戸時代には無い(あった位置は「千体地蔵」あたり)。

「本堂」前の菩提樹は描かれていない(いつ植えられたのか、描き忘れたのか)。全体の感じは今と変わらない - 元真如堂(境外仏堂)

「元真如堂(換骨堂)」入口と説明板 換骨堂の扁額には「蓮華岡」とある 藤原詮子(東三条院)の供養塔 - 法伝寺(塔頭)

- 真正極楽寺(真如堂)

- 近くのグルメ

- とろとろ

- できる限り安全な食材を使用し化学調味料を使わないオーガニックパスタ店。出てくるビールもオーガニック。「真如堂前」市バス停前にある。

- 愛想は少ないが親切。

- とろとろ

- 雍州府志での記述

- 紫雲山

- 金戒光明寺がこの山に在る。所謂、新黒谷。

- 中山

- 吉田と黒谷の間に在る。ここに行基が定め置いた葬場が在る。

- 紫雲山

- 東山国有林風致計画での記述

- 紫雲山

- 黒谷丘陵の別名、ここに金戒光明寺がある。

- 中山

- 吉田と黒谷の間に在る。古は中山堂といって、中山(藤原)忠親(1131-1195)の家廟があったと云う。

- 「東山国有林風致計画」はこう書いているが、中山中納言・藤原顕時(1110-1167)のものであった、という説もあり、よくわからない。

- 紫雲山

- 比定

- 紫雲山/中山

- 中山は現在の真如堂あたりと思われる。

- 京都には「中山(街道を行く旅人が休息をとる高み)」と呼ばれる場所は2個所ある。

- 往時このあたりは葬場になっていた(東三条院が本堂を建てた頃の真如堂は上述)。

- 「花洛名勝図会」には「黒谷光明寺の西の門外を云う。今の真如堂の地および黒谷山の惣名なり。謂こころは東の如意山、西に神楽岡あってその中間にあるゆえに中山と云う」とある。

- 「新撰京都名所圖會」(竹村俊則著)は「現在の真如堂前町、東福ノ川町あたり」と言い切っている。

- 紫雲山は金戒光明寺(文殊塔のあたり)のあるところ。

- 山として探すとこの辺には紫雲山しかない(吉田山は別に吉田山に比定)ので紫雲山/中山は両方とも「紫雲山」に比定するのが適当であろう。

- 「中山は山路」であるので中山は採用し難い。

- 中山は現在の真如堂あたりと思われる。

- 紫雲山/中山

- その他の情報

- 黒谷

- 蕪村の句に『黒谷の 隣は白し 蕎麦の花』がある。

- 「黒谷の隣」がどこを指すのか(神楽岡、中山)わからないが、蕎麦の花が一面に咲いていたとは。一度見てみたかった。

- 幕末に会津藩主松平容保が京都守護職を拝命し、洛内外の秩序保持に努めるためにここ黒谷(金戒光明寺)に本陣をしいたことでも名を知られている。

- 「くろだに」と濁って読むのが普通だが、鉄道唱歌第1集第49番では「祗園(ぎおん) 清水(きよみず) 知恩院(ちおんいん) 吉田 黒谷(くろたに) 真如堂(しんにょどう) ながれも清き水上(みなかみ)に 君がよまもる加茂の宮」と濁らない例も稀に見られる(作詞家が京都の発音を知らなかったか)。

- 蕪村の句に『黒谷の 隣は白し 蕎麦の花』がある。

- 黒谷

|

|

|

| 東天王町から見る紫雲山 | 大文字から手前:紫雲山、左奥:吉田山 | 山頂から見る金戒光明寺の山門 |

|

|

|

| 山頂文殊塔から降りてくる参拝者 | 陽成天皇神楽岡東陵(真如堂総門前にある) | 東伏見家別邸利用の料理旅館吉田山荘 |