|

|

|

| 泉涌寺大門から見下ろす「仏殿」(重文) | 泉涌寺「大門」(重文) | 泉涌寺の塔頭の一つ「悲田院」 |

泉山 (INDEX)

| 独断評価 | 発見難易度 | 登頂体力度 | 頂上眺望度 | 山行愉悦度 | 総合評価 |

| 5点満点 | ★★★★★ | −−− | −−− | −−− | −−− |

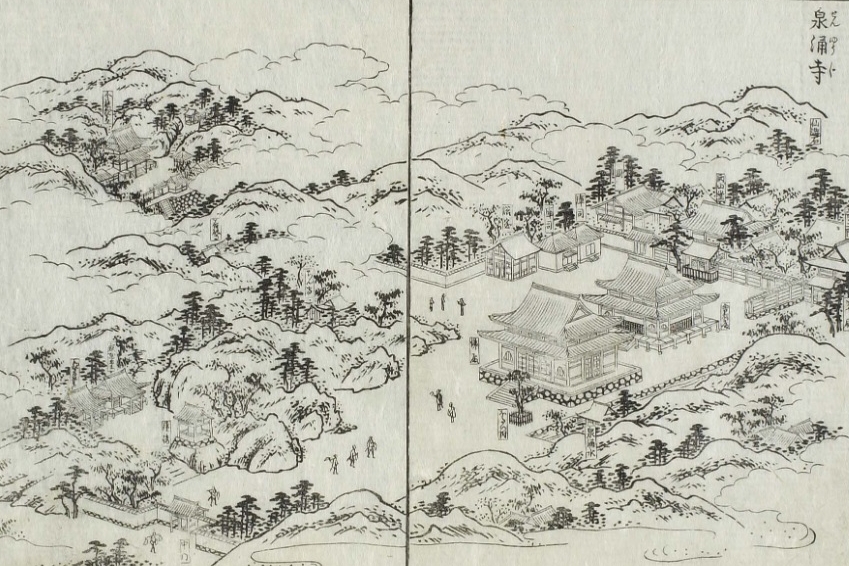

| 江戸時代の泉涌寺(都名所図会、安永9年(1780)、国際日本文化研究センター/データベースから) | |

|

「仏殿」「舎利殿」など泉涌寺の光景は今と変わらない 背後の山の中腹に「仙人が遊んだと伝えられる仙遊石」が描かれており、この山が泉山だろう 「大門」(図では「中門」)を入って左手の「観音堂」は(今もある)「楊貴妃観音像」を祀っている場所 |

|

|

| 仲恭天皇九条陵から見る泉山 | 阿弥陀ヶ峰、今熊野山(鉄塔)、泉山 |