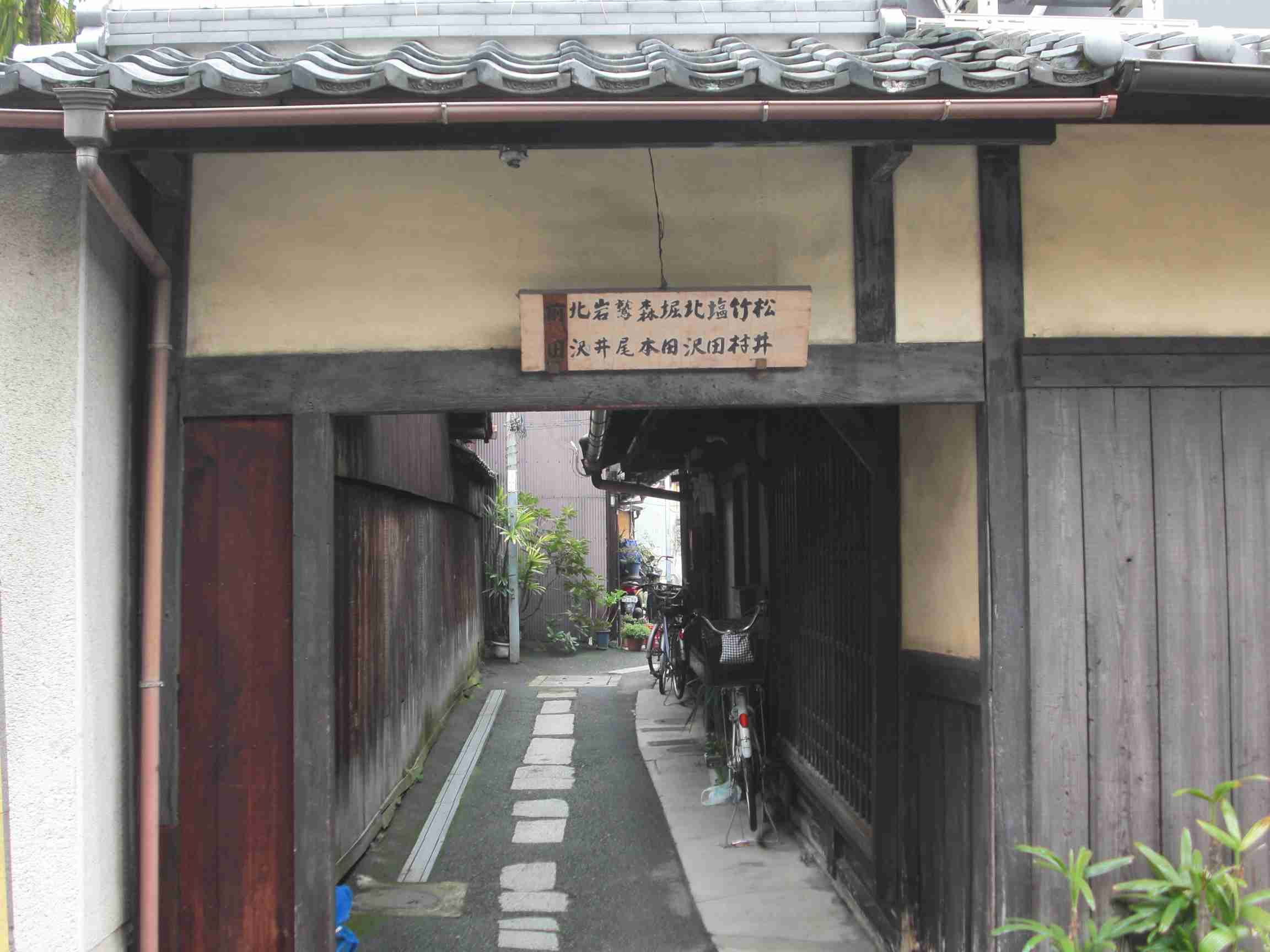

- 上記の他に、「辻子」と表記される「細い道路」もある。有名なところでは「膏薬辻子」(写真)。

- 膏薬辻子の「高札」によれば「四条通から中ほどで折れ曲がり綾小路通までを走る細い道」とある。

- 「突き抜けられる」のだから、(上述の定義から)「図子」である。膏薬辻子の「高札」にも「こうやくのずし」と仮名が振ってある。すなわち辻子はずしと読む。

- 「辻子」とは「もう少し細い図子」で、(「つじ」とは読まずに)辻子を「ずし」と読めれば“京都人”である。

写真は「膏薬辻子」。四条通新町西入ルから「南へ下り

(写真のように)途中でクランクして、綾小路通へ」抜けている。

このように「2回もクランク」している辻子もある。

- 「辻子」と名の付く図子は意外と残っている。

- 後藤辻子:室町通寺之内上ルの一筋北から「西行して衣棚通へ」抜ける。近くに「金工の後藤一族」が住んでいたことに由来。

- 聖天辻子:智恵光院通寺之内下ルの伊佐町中央の四辻を「西へ入り聖天町へ」抜ける。近くに西陣聖天(雨宝院)があることに由来。

- 観世辻子:大宮通「樋之口町から智恵光院通へ」抜ける。硯屋町を貫いている。近くに観世屋敷があったことに由来。

- 瓢箪辻子:室町通上立売の「一筋西の南北の通り」。瓢箪図子町を南北に貫いている。

- 本阿弥辻子:小川通上立売下ルの「上小川町を西へ入り堀川通へ」抜ける。「実相院町」を東西に貫いている。近くに本阿弥光悦の屋敷があったことに由来。

- 橘辻子:烏丸通一条上ルの「観三橘町を西へ入り室町通へ」抜ける。観三橘町が三町合併する以前の名前が「観音町」「三条殿町」「橘の辻子」。

- だいうすの辻子:東堀川通一条上ルの「竪富田町を東に入り油小路通へ」抜ける。かつてこの辺にキリスト教会があったことに由来。

- 団栗辻子:団栗橋東詰から「宮川筋一丁目・亀井町と宮川筋二丁目・博多町を南北に分ける東西に通る図子」。現在は、花見小路通まで繋がり「団栗通」の名前が付いている。