これが「京都の街角写真」を作ろうと決心させた大きな要因の一つである。

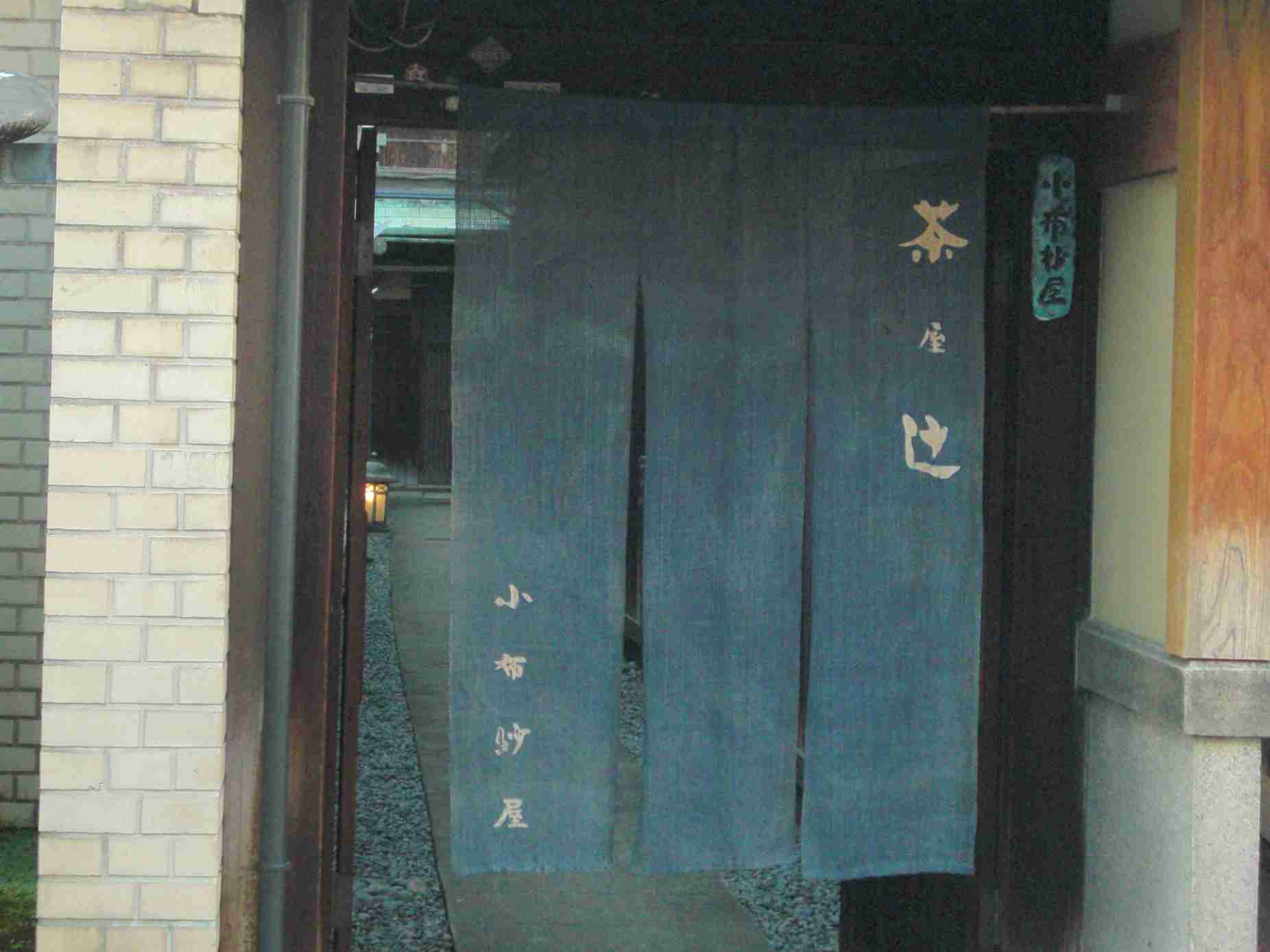

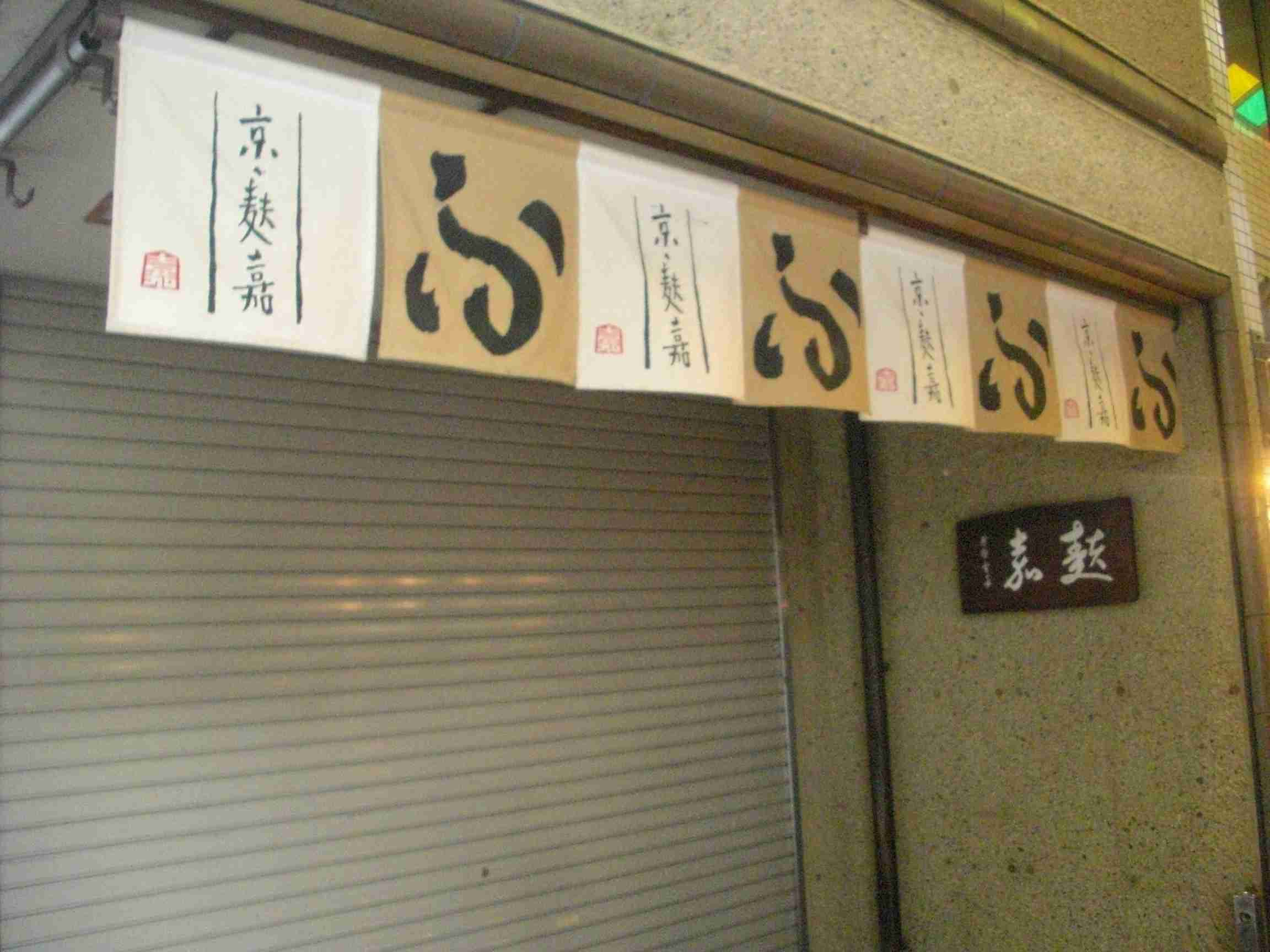

暖簾の目的は、(1)何をやっている店かを道行く人に知らしめる、(2)現在営業しているかを知らしめる(営業していないときは暖簾を仕舞う)であろうか。

| (暖簾の代表)「加藤健旗店」 |

|

| 丸太町通御前西入ル |

| 典型的な「暖簾形式」で、誰が見ても「暖簾を売っている」ことがわかる。 |

ところが写真を集めてみると、なかなか分類が難しい。なにかよいアイディアがあればお教え頂きたい。

さらに、営業している時に写真を撮らなければいけないし、かつほとんどの店が数種類の暖簾を持っている。

| 「本田味噌本店」 | |

|

|

| 室町通一条上ル | |

| 普段は「左側」の「大きな屋号紋の暖簾」を架けているが、なにかの折に「右側のお椀印の暖簾」を架けるようです。このように数種類の暖簾を使い分けている。 | |

以下は、今回偶々撮影したものを掲載しているのに過ぎないことを、ご理解ください。