- これは「全国的に有名」。昔から京土産に買って帰る人も多い。

- 先染めした糸を使って、紋様を織り出す高級紋織物。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 京鹿の子絞は、鹿の子を隙間なく詰める。やや角ばった粒を布目に対して四十五度方向に並べて鹿の子埋め尽くす「豪華な疋田(ひった)絞」が有名です。

- 昔製作者の感覚で絞っていたのに対して、現在は「型絵摺り」した模様に沿って絞りる。

- 京のいっぴん物語では京都絞り工芸館を紹介した。

- (HP)京都絞「美京」を紹介した。

- 元禄年間(1688-1704)に祇園に住んでいた扇面絵師の宮崎友禅斎の手によって創案された友禅の、「加賀友禅、江戸友禅」と並ぶ日本三大友禅の一つ「京友禅」は、刺繍や金箔など華やかな装飾が特徴となっている。

- 以前は、鴨川や堀川で友禅流しが日常的に見られたが、昭和46年(1971)水質汚濁防止法の施行により禁止され今は見られない。

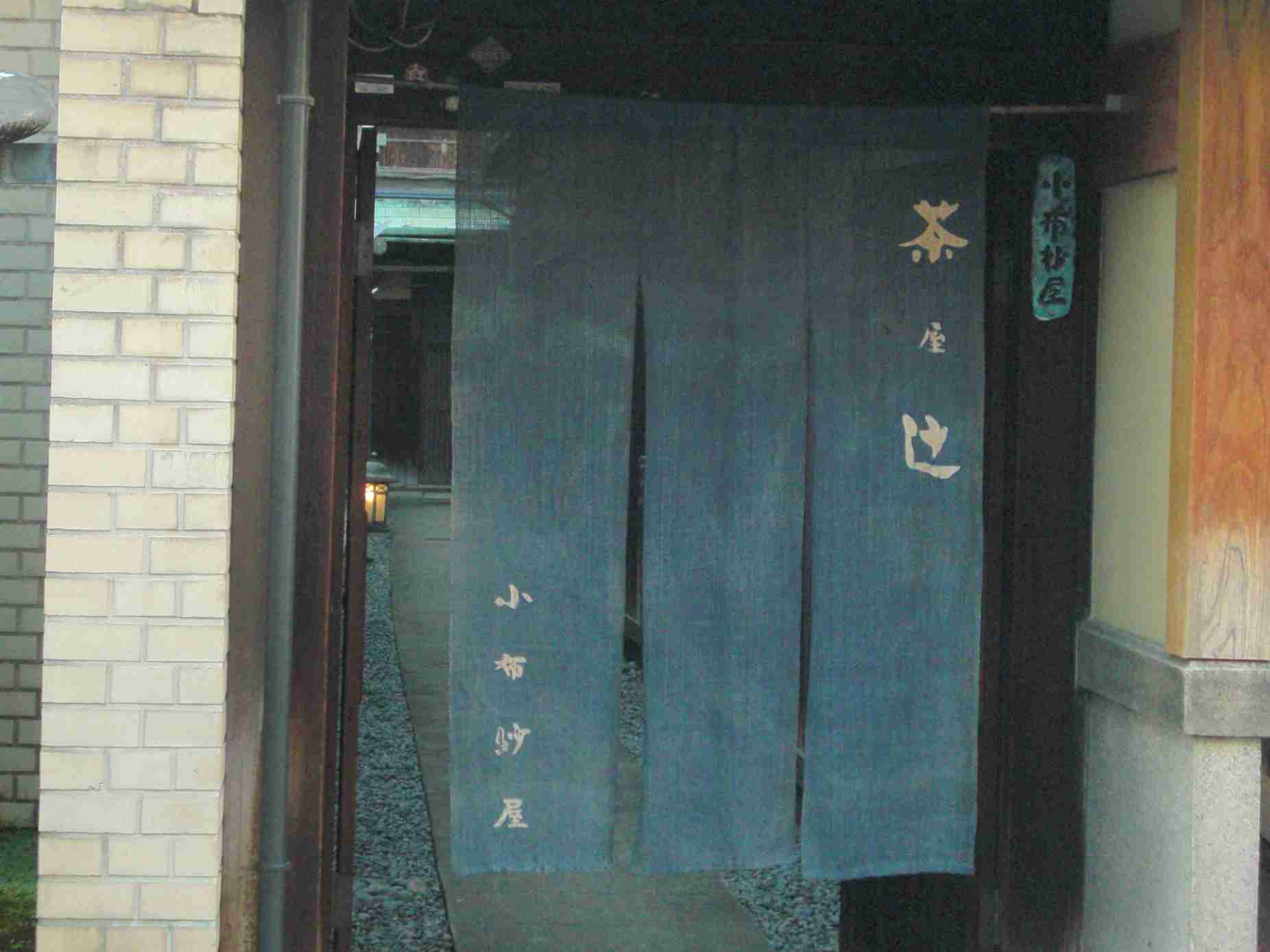

- 歴史的には、茶屋四郎次郎によって始められた「茶屋辻」が先行する。

- 京のいっぴん物語では京友禅 羽裏で扱われた。

| 西陣織会館 | 京鹿の子絞 | 今も「茶屋辻」をやっている小布紗屋 |

|  |  |

| 西陣織のことを知りたければ、まず「ここに」行くのが良い | 京都絞り工芸館へ行けば「京鹿の子絞」がわかる他、「絞り染め」も体験できます | 京友禅の「茶屋辻」は人間国宝田畑喜八、その孫の田畑染織研究所などが引き継いでいる |

- 友禅型染と同様な技法で作るだが、小さな紋様を型染して防染糊を置いた後、引染めする(点が異なる)。

- 紋様を型染するとき、江戸小紋が「単色」で行うのに対して、京小紋は「多色」で行う。加えて京小紋はやや「大きな紋」を使うので、雅で華やかな感じがする。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 京小紋も当然「分業化」が進んでいる。(HP)小紋を卸している丸昭を紹介した。

- くみひもも、京・伊賀・江戸とある。京くみひもは、複雑に組み上げられた繊細な編み目と優美な光沢が特徴。歴史的には平安時代から続く「京くみひも」が一番長い。

- 真田紐(織物)と似ているが、異なる。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 京繍は、平安京の織部司が担当していたもので「糸で描く絵画」と呼ばれるほど精緻なもの。

- 着物の装飾に使われると共に、絵画作品にもなっている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 「長艸(ながくさ)」が最も有名。(HP)京繍は関連の専門店(修復、刺繍針など)も多い。

| 小紋染の野口 | 京くみひも | 京繍 |

|  |  |

| 暖簾が示しているとおり、江戸時代「京小紋染め」で名を馳せた「金安」の後を継いでいる | 安達くみひも館へ行けば、「京くみひも」がわかる他、体験できます | 京繍は中村刺繍、磯田刺繍店など、至る所に「刺繍屋」はある |

- 明治になって紋付羽織袴が礼服として定着すると、平安時代からの「墨染め」技術を活用した「京黒紋付染」が出てきた。

- 黒浸染(くろしんせん)という技法と

- 三度黒(さんどぐろ)と黒染料(くろせんりょう)の2種類の技法で染める黒引染(くろひきぞめ)という技法がある。

- 紋章上絵は最終工程で描かれる。紋章を作る専門店もある。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- (HP)黒紋付染「木村染工場」、黒染「小島染工」、国華黒を紹介した。

- 平安時代から「装身具」や「調度品の飾り」などに使われてきた。現在では「茶道具飾り」「仏具」などに使われる。

- 寺社以外では、大相撲の「土俵の屋根から下がる房」「行司の軍配の房」などでも見られる。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 京都には「各宗派の本山」があり、したがって「すべての宗派に対応する仏壇」を作っている。

- 現在は特に「東西本願寺」周辺に多い。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 「仏壇店」と銘打っている店は少ない。仏具店で「仏壇も仏具も」扱っているのが一般的。

| 京黒紋付染に使う柳の井 | 京房ひも・撚ひも | 京仏具乾大仏堂 |

|  |  |

| 京の黒染屋では「柳の井」の水を使って黒染めをやっている | 森本房紐商店(新出水通智恵光院西入ル)でも「房紐」を作っている | 店の表記は「京仏具」だが、看板にあるようには京仏壇も取り扱っている |

- 仏具も宗派によって異なる。したがって京都には「どの宗派にも対応できる」よう多くの仏具店がある。

- 京のいっぴん物語では、「京仏具」としては取り上げられていない。

- (HP)吉田源之丞老舗、鐘美堂「永松仏具店」を紹介した。

- (HP)渡辺藤兵衛(浄土宗)、「神田法衣店」(臨済宗)、池澤法衣仏具店などの法衣店でも仏具は取り扱っている。

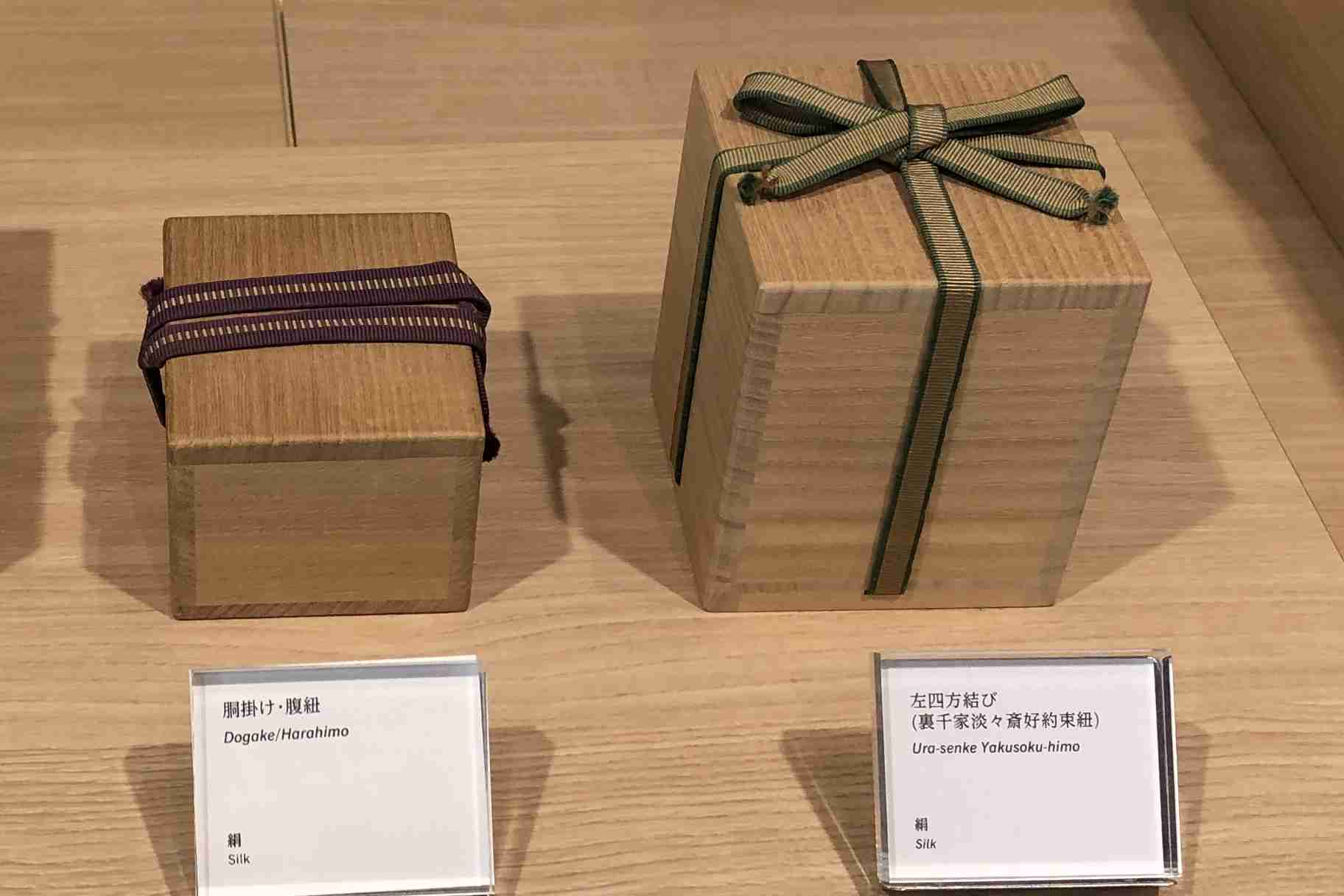

- 指物とは、金釘を使わず木板を組み合わせホゾに差し込んだりして作った箱もののこと。京指物は、蒔絵・漆絵・金銀泥・砂子などの加飾を施す。飾りのないものは木目の自然の味わいを生かす。

- 調度指物(箪笥、机、硯箱など)と茶道指物(茶道具)に大別される。

- 「京都の街角」では、茶道指物師「一瀬小兵衛」を見つけた。

- 調度指物(箪笥、机、硯箱など)と茶道指物(茶道具)に大別される。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

| 細野福蔵商店 | 京漆器:京都迎賓館「桐の間」 | 京指物 |

|  |  |

| 見た目には「京仏具店」には見えない。「衣」の暖簾で「法衣店」であることがわかる | 長机・座椅子・肘掛は「下出祐太郎」が漆を塗った。周りの景色が写り込むほどに磨かれている | 家具「宮崎」の2階は「京指物資料館」になっている |

- 清水焼は「全国的に有名」。昔から京土産に買って帰る人も多い。

- 京焼は、京都に興った焼物の総称(野々村仁清が完成させた)。元々粟田焼と清水焼とがあったが、江戸時代中期製陶場所が五条坂に一本化された頃から名称も清水焼に一本化された。現在では「京焼=清水焼」と考えてよい。

- 現在は街中ではなく、清水焼団地(山科区)や炭山工芸村(宇治市)で焼かれている。多品種が特徴で、見ただけで「清水焼」と判断するのは難しい。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)五条坂の人間国宝「清水卯一」、街中の六々堂を紹介した。

- 平安朝の頃から宮中で使われ、以降舞・能などでは必需品となったため、京都には伝統的な「扇子屋」が多い。あの宗達も「扇子屋」の息子だった。

- 最近は「置物」(部屋の装飾)として京土産に買って帰る人も多い。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 京うちわの特徴は、手に持つ柄の部分を後から差し込む「挿柄(さしえ)」にあり、柄に狩野派や土佐派の絵師が絵を描いたことから「御所団扇」と呼ばれ、高い芸術性を誇る。

- 骨には、4,5年経た良質な竹を80本ほど使う。

- 本物を一度使うと、宣伝用に無料で配布しているプラスチック製のうちわには戻れない。

- 京丸うちわより高級。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 本物を買うなら阿以波しかない。

| 若宮八幡神社 | 画材店「金翠堂」 | 京うちわの阿以波 |

|  |  |

| 陶器祭りの行われる「京焼・清水焼発祥の地・五条通」にある | 「画材屋」だが、ウィンドウには「一柄の京扇子」だけが飾ってある、店の格式が感じられます | 元禄2年(1689)創業、「いろいろな京うちわ」が置いてある。店構えも江戸時代を感じる |

- 京都の石工芸品は、貴族邸宅の庭・寺社などの需要に支えられ長い伝統を持つ。現在も「庭園装飾用」(石灯籠、層塔など)がほとんどである。

- 白川石を使うことが多い。個人では「坪庭」に置く。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 平安時代の「ひいな遊び」から始まる、京都で作られる人形のこと。御所人形、嵯峨人形、賀茂人形、伏見人形(土焼き)などがある。分類が複雑なので別途まとめた。

- 京のいっぴん物語では御所人形、伏見人形、雛人形と分けて紹介している。

- 平安時代に「屏風への表装」が必要とされ、室町時代に「床の間」ができると、書画を床の間に飾れるような表装の技術が必要とされた。その結果、京都には他の追随を許さない技術を持つ「表具師」が多く生まれた。

- 世界的に古美術の修復作業にも貢献している。百人一首の表装なども行っている。

- 庶民にやや近い所で、高級な「襖」の張替を業とする店もある。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)お陰で「表具師」は多い。稲垣捨穂堂、岡墨光堂(国宝「源氏物語絵巻」の修復もやった)、矢口浩悦庵、五岳、伊藤竹香堂、静好堂中島、安達表具店、小川溪幽堂などを紹介した。

| 修学院離宮の袖形灯籠 | 京人形「島津」の木目込み人形 | 京表具「春芳堂」 |

|  |  |

| お寺のお庭を拝見させて頂けば、必ず「京石工芸品」が置いてある | 最近は「七段飾り」などはサボる家も多くなった | ウィンドウには表装された「掛け軸」、そして表具屋らしい「綺麗な暖簾」が架かっている |

- 伏見人形の伝統に新しい時代感覚を加えて「粘土を素焼きした京人形」。最近出てきた。

- 昭和32年(1957)「京陶人形」と命名したことで、京人形の分類から外れた。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 金・銀・銅・鉄・錫・真鍮などの金属を、鎚起(ついき)、鋳金(ちゅうきん)、彫金(ちょうきん)などの技術により成形、表面加工して仕上げる工芸品。用途は茶・華道具、神仏具、室内装飾品、装身具など。

- 京のいっぴん物語では、個別に錫器として取り上げている。

- 京象嵌は布目象嵌と呼ばれる分野のもので、地金の表面に布目状の刻みを入れ、金や銀などを嵌め込むもの。

- 元々は「刀の鍔」などの象嵌でよく使われたが、最近は小物アクセサリーなどの象嵌が主流になっている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 「京象嵌 小野」「中嶋象嵌」などが有名らしい。不勉強につき、詳細はわからない。

| 京陶人形 | 彫金技法で「錺」を作っている竹影堂 | 中嶋象嵌(嵯峨天竜寺瀬戸川町) |

|  |  |

| みやこめっせ内の「伝統産業ミュージアム」などで見られる | 「錺」を買うならここしかない。江戸時代のような店です。京都の金属工芸品は種類がいろいろ | 京都ハンディクラフトセンターに行けば「京象嵌」の「製作工程」を勉強できます |

- 京刃物は「京都の伝統産業」を下支えしている。京刃物は京料理、仏具・仏壇・指物作りなどに欠かせない。ということで平安時代から名刃工を輩出している。

- 砥石が「鳴滝、梅ケ畑」などで産出されることも京刃物を優越させている。福王子神社石鳥居の扁額は「鳴滝砥石」で作られている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- したがって「刃物屋」も多い。(HP)打刃物司「菊一文字」、小阪刃物店、重春刃物店・安重打刃物店、金高刃物老舗(花鋏)、源金吾「八木包丁店」を紹介した。

- 京都には神社が多いので、神祇の装束、神祇の調度品は必需品。

- 地方の神社もわざわざ京都へ買いに来る。

- 京のいっぴん物語では十二単が近いかも、でも「神祇装束調度品」には触れていない。

- 京都の伝統産業として「銘竹の育成」がある、との趣旨。その竹を使った伝統産業「竹工芸」とは異なる。

- 現在は、長岡京市や京都市西京区などが京銘竹の産地とされている。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

(先頭へ)

- 平安時代和歌が盛んになると、色紙・短冊が必要になり、歌集ができると、和本帖が必要になる。これらの技術が伝統的に今も京都に残っている。

- 宗達も光悦・宗二と協同で「色紙・短冊」を作っていた。

- 京のいっぴん物語では、京染紙と京の和本を取り上げている。

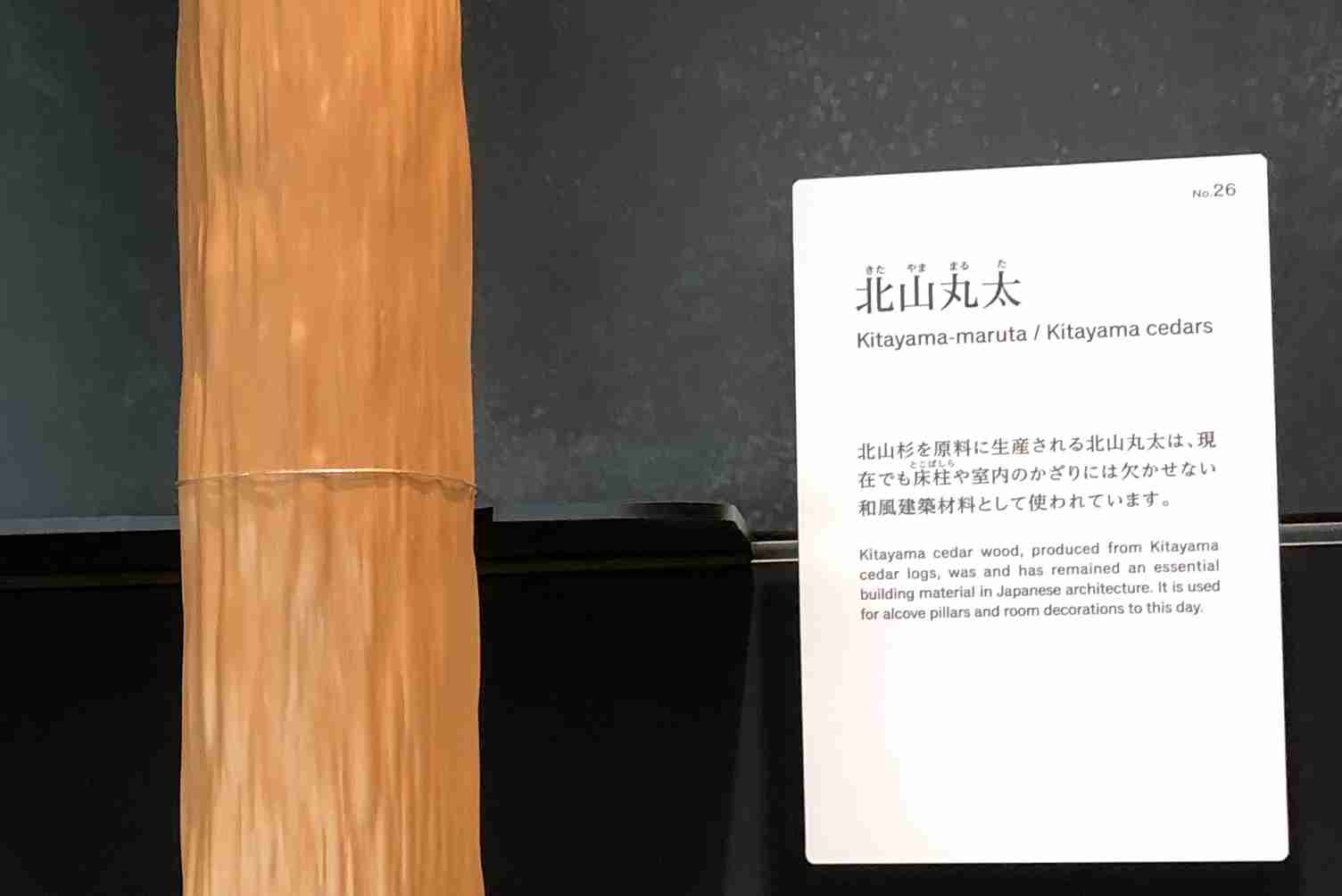

- 北山丸太とは、北山地方及びその周辺で植林し加工した杉材の丸太のこと。茶の湯の流行による茶室数寄屋の建築に利用されるようになり、多く生産されるようになった。

- 北山丸太にするために北山に植生されている杉を北山杉と呼ぶのは現代になってからの新しい言葉です。一方「北山丸太」は(少なくとも)江戸時代には使われていた。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 仏教関係の出版に使われていた技術が、江戸時代以降、挿絵入りの物語や、浮世絵に使われ出した。京都に住んだ画家(版画師)が描いたものを「京版画」という。

- 宗達・光悦・宗二の嵯峨本が「芸術京版画」の嚆矢です。

- 京版画の得意とする「胡粉摺・雲母摺」などの技術が、江戸の浮世絵に使われて世界的芸術になった。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

| 京の色紙短冊和本帖 | 北山丸太(北山磨丸太) | 京版画もある「京都版画館」 |

|  |  |

| 上段が「色紙」、下段が「和本帖」 | 茶室などの数寄屋建築にを提供している店(例:松文商店)も多い | 館内には「古版画資料室」もある(入館:要予約) |

- 「紙入れ、たばこ入れ、風呂敷、手提げ」などが江戸時代以降、京都の土産として盛んに求められるようになり、これらは「京袋物」と呼ばれた。主に、友禅染めなどの優れた生地によって作られている。

- 京のいっぴん物語では、個別に風呂敷として取り上げている。

- 和装手提げでは、(HP)万足屋きむら、高橋徳、ゑり正を紹介した。

- 風呂敷では、(HP)風呂敷屋「後藤三郎商店」、風呂敷専門店「むす美」を紹介した。

- 京すだれの原型は宮中の「御簾」であるが、明治時代初頭に「座敷すだれ」が考案され、日除けとしての「外掛けすだれ」とともに生活必需品として発展した。

- 「外掛けすだれ」を架ければ、外から覗かれる心配もなくなる。

- 高級な「京すだれ」は西河で売っている。一般家庭ではもっと安い「すだれ」を使っていますが。

- 京のいっぴん物語では、御簾だけを取り上げている。

- (HP)有職翠簾師「みす武」を紹介した。

- 古くは「宮中の公式印璽」を彫る人がいた。その技術が民間に流布して、京印章になった。

- 京印章は昔ながらの「重厚で雅味豊か」なものが多い。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)山本幸正堂印房を紹介した。

| 京袋物「原田商店」 | 日除けとしての「外掛けすだれ」 | 京印章 |

|  |  |

| 「袋物」だけを取り扱っている店は珍しい。暖簾の「袋物」の字が際立つ | 「2階の道路側」に架ける家が多い。京都の夏を経験すれば「京すだれの有難さ」がわかる | 立派過ぎて、私なぞには使う場面が無い |

- 京菓子の歴史も長いが、明治になってその伝統的技術を使って「店の技術を示す方策」としての「工芸菓子」作りが始まった。明治33年(1900)パリ万博に「京都工芸菓子」を出展したことに始まるらしい。

- 和菓子に限定して使われる言葉のようですが、最近「和菓子屋の工芸菓子店飾り」も減ってきている。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 京都の寺社の庭を見てもらえば、「京都の造園技術」は相当に高いことが納得できるでしょう。

- 現代の造園技術を復興させたのは七代目小川治兵衛(明治12年(1879)七代目を襲名)。東山にある名庭はほとんどが治兵衛の手になる。

- 庭は「一品」ではないか、京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

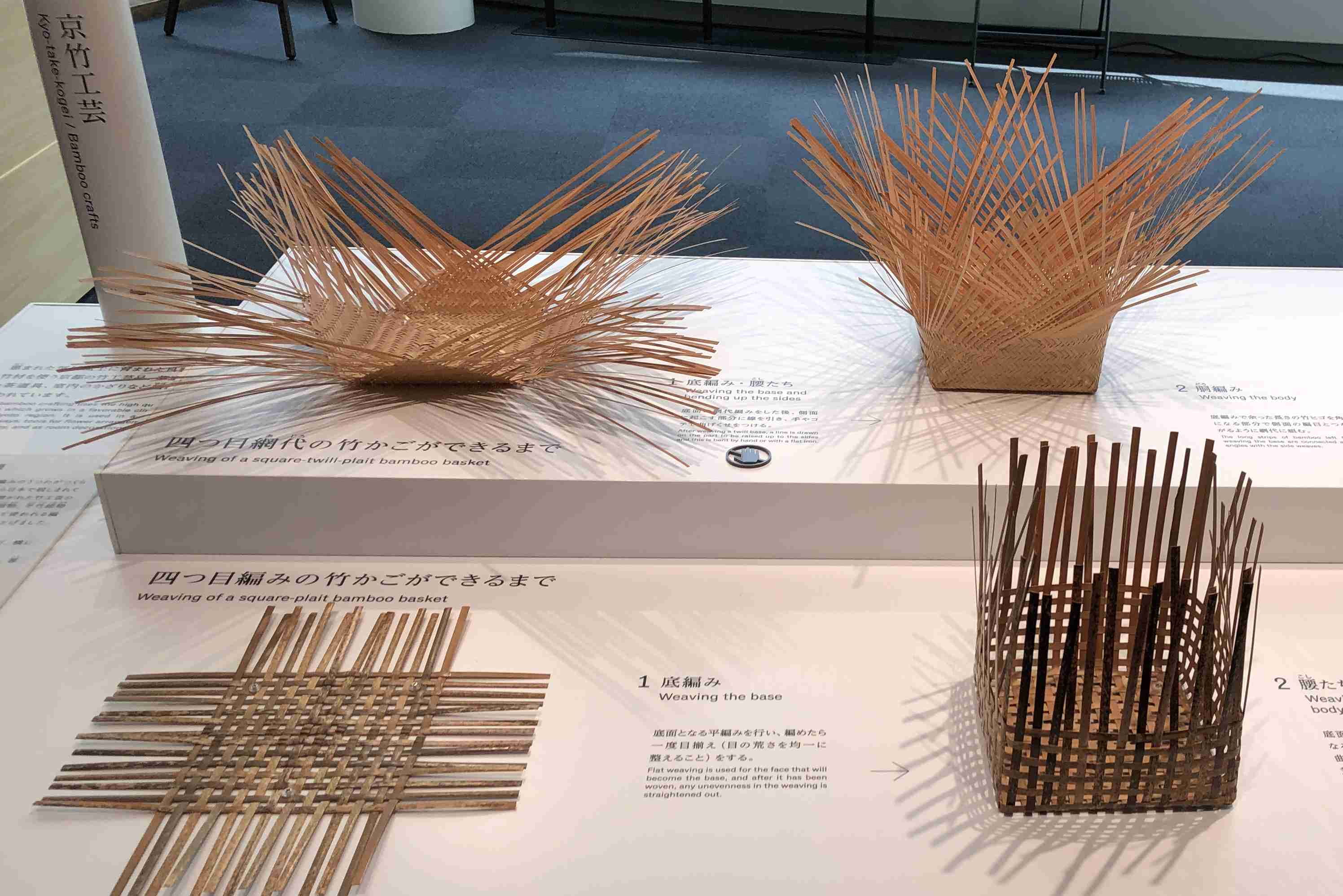

| 京菓子司源水(今は廃業となった) | 京竹工芸 | 南禅寺「六道庭」 |

|  |  |

| ショーウィンドウに「全技連マイスター」七代目井上清文氏が工芸菓子を飾っていた(写真) | 公長齋小菅(こすが)などでも京竹工芸品を買える | 最近は植彌加藤造園が東山の庭園を保全している(写真の庭は植彌が造園したもの) |

- 京都の井戸水は全国的に有名。なにしろ京都の街は大きな地下貯水槽の上に浮いているのだから。平安京の大内裏にも造酒司が置かれた。しかし江戸時代に伏見港が整備されると「伏見の酒」づくりが盛んになり「伏見の酒」が「京都の清酒」として全国に運ばれるようになった。

- 生産規模で言えば「伏見」が圧倒的で、「平安京近く」で造られる清酒は少ない。

- 酒の神様は松尾にある。

- 最近は京都にも「地酒」と称する酒蔵ができている。

- 京のいっぴん物語では、伏見の酒だけを取り上げている。

- 京都では、寺社でも茶席でも高級料理屋でも「お香」が焚き染められている。「抹香臭い」と言われればそれまでですが、心が落ち着き「いいものです」。そんな香製品は、王朝時代以来の京文化が母体になっている。

- 「香(こう)」と書くだけでは、他(例えば、薬味、味噌など)と間違えられるので、わざわざ「薫香」という言葉にしている。

- 京のいっぴん物語(お香)ではこんな風に記述した。

- 京都では、皇居・社寺・邸宅・茶室など各種の建築が必要とされ、それぞれに技術が積み重ねられてきた。現在に継承された伝統技術は「宮大工・町屋大工・数寄屋大工・左官」などで活かされている。

- 過去の建造物が「伝統建築」ではなく、伝統的技術で作られた「現在の建築」を「伝統建築」と言いたい(のだろうと思う)。

- これも「一品」ではないので、京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 建築全般では、(HP)京都古建築設計事務所、京都建築専門学校を紹介した。

- 大工は、(HP)桑原工務店を紹介した。

- 左官は、(HP)長尾左官工業所を紹介した。

| 平安京近くの清酒の酒蔵「松井酒造」 | 香老舗「松栄堂」 | 「木村利左衛門」宅 |

|  |  |

| 鴨川の東側なので、厳密には「平安京内」ではないが、平安京と同じ水系の水を使っている | 「お香」は夫々好みがあります。自分の気に入った店で気に入った「薫香」を買うようにしたい | 昭和6年(1931)建築の町屋。歴史的風致形成建造物に指定、青銅製の看板灯篭も伝統建築の一部 |

- どの点が「京都の伝統産業」になるのか、よくわからないが、京都には他の地方には無い独特の看板が多い。私の好きな分野で看板にまとめてある。

- 京のいっぴん物語では暖簾と看板を一括りにして取り上げている。

- その割には「看板屋」を見つけるのは難しい。(HP)薮内尚華堂を紹介した。

- 干菓子の「打ち物、押し物」を作る時に使う「木型」を「菓子木型」と言う。干菓子作りに欠かせない。伝統的に専門の職人が作っている。

- 菓子木型職人も急速に減っているとのこと。干菓子は永遠に残るだろうが、新しい型の干菓子はもう出てこなくなるかもしれない。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 「Hair Wig」は全国あちこちで作られているだろうが、「日本髪のかつら」はやはり京都が主流。舞台用・映画撮影用・お座敷用も京都での需要が多い。

- 京都でも「祇園」にあるようです。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

| 清水末商店 | 菓子木型 | 八木源かつら |

|  |  |

| 伝統産業名「額看板」そのままの「看板」を掲げている「看板屋」がある | 「堀九来堂」は数少ない「菓子木型を作っている」店 | 祇園・新門前通に店を構えている。舞妓さんの多くはこの店で「かつら」を調整しているようです |

- 針金を手編みして細工物を作っていく。昔ながらの台所用品に加えて、料理の器にも使われるようになってきている。

- 張替が効くのがうれしい。

- 京のいっぴん物語では金網細工として取り上げている。

- 京都では平安時代から、寺社・殿舎の「襖」に「唐から伝来した細工紙=唐紙」を貼っていた。その伝統が今も残っている。

- 紙は、越前和紙や黒谷和紙が使われることが多い。

- 一般家庭では「唐紙」を見ることは少なくなった。我々はせいぜい「料理屋」で見るくらい。写真の「唐長」も「方向転換」を始めている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)山崎商店を紹介した。

- かるたが作られるようになったのは江戸時代。その頃から現在まで、かるたは京都で作られ全国に出荷されている。

- 今やゲームで有名な京都企業任天堂も創立時は「かるた」の会社だった。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

| 京金網 | 創業寛永元年(1624)「雲母 唐長」の四条店 | 京都大石天狗堂 |

|  |  |

| 辻和金網の湯豆腐杓子で湯豆腐を食べると、一味あがるような気がする | 嵯峨にある本店で「唐紙のアート作品」を作っている | 京都で「かるた」を買うなら寛政12年(1800)創業の「ここへ」 |

- きせるは、戦後、日常喫煙具というより、茶道具や骨董品として珍重されるようになった。肉彫り、象嵌等の技を施されたものがある。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 私も「きせる」が「京都の伝統産業」だったとは知らなかった。

- 平安時代から、京都には瓦の需要が多く、最大の生産地であった。丈夫で、いぶし銀のように美しい輝きを持つ手づくりならではの風合いが、京瓦の特色である。

- 京のいっぴん物語では、鐘馗さんは取り上げたが、「瓦」は取り上げていない。

- (HP)「瓦屋」ではなく「瓦の屋根を葺く」甍 林治を紹介した。

- 真田紐は、茶道具や骨董品などを収納する箱を「十字に結わえる紐」のこと。かつては「刀の下げ緒」や「つか紐」に使われた。現在では職人も減り、手づくりの高級品を作れるのは京都だけとなってしまった。

- 弥生時代から作られていた「世界一細い織物」。名前の由来は不明で「戦国武将真田」に関係があるという説がある。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 真田紐は、(HP)伊藤組紐店でも作っている。

| きせるの「谷川清次郎商店」 | 京瓦 | 真田紐 |

|  |  |

| 創業享保年間(1716-)の「煙管竹商」と謳っている | 伝統産業とは言え、街中で「瓦を焼いている」店は少なく、売っているだけ(堤瓦商店など) | 「真田紐」をメインに扱っているのは「真田紐師 十五代江南」くらい |

- 畳の生活が長かった京都では、「足袋」が必需品だった。明治以降の洋風化で「足袋屋」も減ってきたが、長年培われた技術で「生き残っている」店もまだある。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 「長い髪の女性」が多かった京都では、「髪の通りがよい」黄楊櫛が好まれた。長年の技術蓄積で今でも「京のつげ櫛」が全国人気です。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 「葛籠(つづら)」は葛藤(ツヅラフジ)のつる(時代が下がって「竹」)で編んだ「蓋つき籠」。通気性が良く、防虫・抗菌の効果もあり、着物の保管に使われた。着物の需要の多い京都で、長く作られてきた。

- 江戸でも作っていて、大相撲の関取の「明け荷」にも使われている。京との違いはよくわからない。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

| 京足袋 | 京つげぐし | 京葛籠の「渡邉商店」 |

|  |  |

| 京足袋を作るなら分銅屋だが、履く機会が無い | 四条の繁華街では「十三や」(=「九+四」(くし))が人気、多くの観光客が立ち寄ります | 残っているのは「ここ」くらいか。昭和6年(1931)創業の三代目 |

- 舞妓、芸妓が得意先に配る「名入りのうちわ」のこと。一本の竹片で作られているのが特徴。硫酸で焼きつけた「文様のある柄」で「丸うちわ」であることがわかる。

- 京うちわよりは手軽に買える。

- 京のいっぴん物語では、京うちわと深草うちわ(深草の竹を使った「蚊遣り」のうちわ、花鳥風月の絵柄付き)を分けて取り上げ、「丸うちわ」は取り上げなかった。

- 弓も、内裏の守護など長い期間、京都で使われた。次第に華美になり、漆塗り、蒔絵付きなどが作られるようになったのも「京弓」の特徴。

- 今も「三十三間堂の通し矢」で必要とされている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 京和傘は、雨用の傘というより、神事、仏事、茶事、装飾に使われる傘である。

- 大傘が多く、骨作り、紙貼りなど高度な技術が必要になる。

- 祇園祭の「傘鉾」でも大傘が見られる。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)辻倉を紹介した。

| 京丸うちわ | 御弓師「柴田勘十郎弓店」 | 京和傘 |

|  |  |

| 小丸屋住井では「京丸うちわ」も「深草うちわ」も取り扱っている | 「弓作り」も少なくなって、格調高い「京弓」を作るのは「この店」くらいか | 洋画家のダリも日吉屋(写真)で「大きな京和傘」を作った |

- 截金は、仏像に「金の紋様」を貼り付ける精細な装飾技術。当然京都で必要とされた。現在では、家具・木箱などへの装飾に拡がりつつある。

- 高級仏具店に行けば見られるかも。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 嵯峨面は、江戸末期、厄除けや魔除けのお守りとして嵯峨の社寺(清凉寺など)で分け与えられたもの。

- 最近復活したので、嵯峨野観光をすれば、お土産に買える。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 尺八は、奈良時代に唐から伝来。室町時代になって、禅の一派「普化宗」で「普化尺八」が使われた(虚無僧が吹く)。これが現在の尺八の元祖。特に京都で流行った訳ではない。

- 「明暗寺」が東福寺の近くにあるから、京都の伝統産業になったのか。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- (HP)北原精華堂を紹介した。

| 京都迎賓館「藤の間」 | 嵯峨面 | 普化宗の総本山「明暗寺」 |

|  |  |

| これは截金人間国宝「江里佐代子」の作品。木製の「舞台扉」に装飾されている | 清凉寺釈迦堂の前の境内で「嵯峨面」を使った「嵯峨大念仏狂言」が行われる | 「尺八根本道場」の額が出ている |

- 確かに、舞台(人形浄瑠璃・歌舞伎)・お座敷など京都では「三味線」を使う機会は多いが、三味線も「京都の伝統産業」か(私にはよくわからない)。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 調べ緒とは、能楽、歌舞伎、長唄、民謡などのお囃子に用いられる小鼓、大鼓、太鼓に使われている麻紐のことで、調律の役目をする。

- くみひもとは違うらしい(私にはわからない)。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 地肌を生かした塗装のない銅製やブリキ製の「茶筒」は今や「京都の伝統産業」になっている。「蓋を茶筒の口に合わせると自ずと閉まる緻密さ」は見事なものである。

- 「開化堂」(河原町通五条下ル東入)がやっている(しかもここだけ)。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

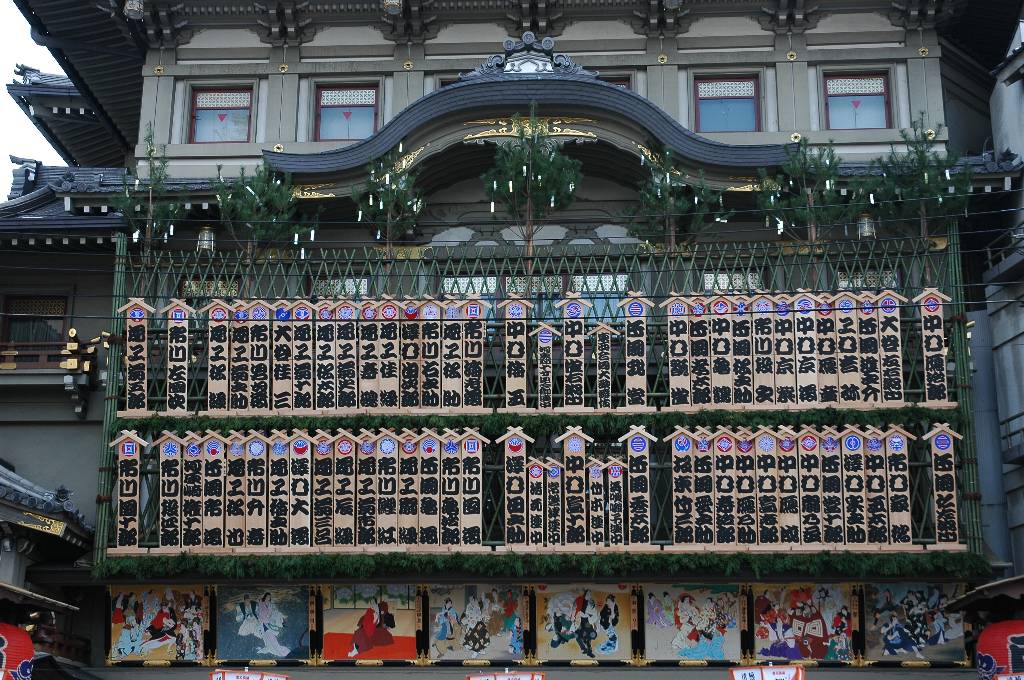

| 南座 | 調べ緒 | 茶筒の「開化堂」 |

|  |  |

| 「ここに」行けば、浄瑠璃・長唄などで「三味線」が聞ける | 三浦太幸堂は「調べ緒」の付いた小鼓を作っている | TVなどで取り上げられ「有名」になった。明治8年(1875)創業。開化堂の茶筒はこちら |

- 京都では、花街・料亭を始め「花灯路」など「提燈」を掲げる場面をよく見る。その他、地蔵盆、仏事でも掲げられる。

- 京都の提燈の特徴は、大きなものが多いことか。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)提燈を作る店として、小嶋提灯店を紹介した。

- 珠数も「京都の伝統産業」であるから、その基本的原材料となる「念珠玉」も「京都の伝統産業」になるのだろう。

- 菩提樹や白壇、伽羅の香木から丁寧にくり抜いた玉を一粒ずつ磨いて、自然のつやを出している。ガラス、貴石も使われる。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 能面は「彫刻」と「絵画」の融合した工芸であり、明治になって「能は東京に移った」感がしないでもないが、室町時代の「観阿弥・世阿弥」以来「能の伝統」は京都で生きている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 能楽を見られるところは多い。(HP)京都観世会館、金剛能楽堂、河村能舞台、大江能楽堂、能楽堂嘉祥閣、冬青庵能舞台などを紹介した。

(先頭へ)

- 日本髪の「かんざし」の一種で、華やかな花びらで飾っている。舞妓さんがよく使う。需要が限定されていて、京都でしか作っていない。

- 作っている店も少なくなっている。金竹堂が有名。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 帆布製カバンは明治になってから作られた。やさしい質感と使い勝手で人気がある。全国各地にもあるはずだが、全国的に京都の一澤帆布が有名。修学旅行の高校生がよく土産として買って帰る。

- 帆布は帆船(今ではSailingYacht)の帆に使われる布。平織で厚い。

- カバンに限らず「筆入れ」などもある。レトロなタグも人気の秘密。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 伏見で作られる「土人形」を伏見人形と言う。この地に土着した「土師部」(はしべ)の埴輪に始まると言われている。江戸時代になって、素焼きした人形に胡粉で下塗りし、泥絵の具で彩色するようになり、これで発展した。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

| 花かんざし | 明治38年(1905)創業の一澤帆布 | 伏見人形の描かれた「絵葉書」 |

|  |  |

| いっときトラフィカ京カードの図案にも描かれていた | 「一澤帆布製カバン」を売っている「一澤信三郎帆布」。私もこの店の製品を愛用している | 元の絵は若冲が描いたもの。本物はこちら |

- 邦楽器(三味線、琵琶など)の絃は、生糸から作られることから「糸偏の絃」と書く。京都では昔から必要であったため、伝統産業として残った。

- 洋楽器(バイオリン、ギターなど)の弦は、羊の腸から作られ「ガット弦」と呼ばれる。

- 京のいっぴん物語では邦楽絃の名前で取り上げた。

- 京弓が伝統産業なら、矢も伝統産業になるのだろう。でも「京矢」とは言わない。

- 勿論「竹」製。最近はアーチェリー用の「矢」(ジュラルミン製)に圧されていて、竹製の矢を作っている店は少ない。

- 京のいっぴん物語では、取り上げられていない。

- 結納飾・水引工芸は、御所の中の儀式で受け継がれたと言われている。

- 奥は深そうだが、最近は結納も行われなくなっており、室内飾りとして残っているくらいか。

- 京のいっぴん物語では水引細工の名前で取り上げた。

| 「邦楽器絃」を作っている「鳥羽屋」 | 矢 | 結納飾・水引工芸 |

|  |  |

| 「鳥羽屋」では邦楽器用の邦楽器絃を作っている。ギターの弦は作っていない | 今井弓具店は古式の「矢」を専門に作っている | 結納用の水引細工(写真)は綺麗なことは綺麗なのですが、最近は出番が少ない |

- 和蝋燭は、ハゼの実から採集したロウを塗り固めたもので、室町時代から作り始められ、江戸時代には生産も活発化した。今でも、内子・近江・越前・七尾・岡崎・会津・越後・庄内などに和蝋燭を作る店は残る。京都だけの伝統産業ではないと思うのですが。

- 和蝋燭は寺院でよく使われたから、京都での需要が多く、京都で多く生産されたとは思う。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 京菓子は、伝統産業を通り過ぎて、もはや世界文化遺産(和食とは違ってまだ認定されていませんが)でしょう。

- 京のいっぴん物語は春を告げる京菓子、夏の京菓子、涼しげな夏の和菓子、秋の京菓子、京生菓子、京干菓子と分けて取り扱っている。

| 和蝋燭 | 数珠 | 京菓子の代表「紫野源水の岩根つつじ」 |

|  |  |

| 京の和蝋燭の名店「丹治蓮生堂」(暖簾に「伝統工芸」とある)の他にも「なかむらや」も有名。 | 本願寺の近くには仏具店の並ぶ「上数珠屋町通」、「上数珠屋町通」がある | (写真のように)家に持ち帰って、ゆっくり食べたい |

- 漬物の歴史は縄文時代に始まるとも言われ、京都に限った話ではないが、京都の漬物の伝統も長い。京野菜には漬物に合いそうなものも多い、壬生菜、山科なす、中堂寺だいこん、すぐき菜、聖護院かぶなど。観光客も京土産によく買っていかれる。

- 京のいっぴん物語ではすぐき漬、千枚漬、しば漬を取り上げている。まあこの3つが京都の代表漬物だろう。

- 京料理は世界無形文化遺産に登録されている和食の源流でしょう。歴史的には、御所の「有職料理」、寺院の「精進料理」、茶道の「懐石料理」などが形成してきたものですが、現在では「京都の家庭料理」にまで拡がっている。京料理を食べる目的で「京都旅行」する人も多い。

- 京のいっぴん物語は「京料理」と一括りにはできずに(それが正しい態度だと思いますが)有職料理、精進料理、懐石&会席料理、おせち料理、京のおばんざい、摘み草料理、伝統鍋などを取り上げている。

- 京こまは、安土桃山の頃、上流階級の女性達の遊び道具として作られたもの。着物の布や綿紐を巻いて作られ、その質感と色彩の美しさが特徴。普通のこまに較べて、優雅な感じがする。

- 京のいっぴん物語ではお正月遊びの中で触れている。

| 京漬物「すぐき漬」の名店「なり田」 | ミシュラン3つ星常連の「つる家」 | 京こま |

|  |  |

| しば漬は「土井」を好んでいます。漬物の好みは人それぞれ、意見を聞くと決断できなくなる | 瓢亭、菊乃井も常連です。この3つが京料理御三家か | 「京こま」を作っているのは「雀林」くらいか |

- たたみの歴史も古く、平安時代の御所・貴族の邸宅から長く使われてきた。一般家庭用の畳は全国各地で作られているが、有職畳は京都で作られている。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- 国内向けの出荷が少なくなった最近では海外への輸出も始めている。

- 街を歩けば戸田畳店のような店を見つけることができる。

- 七宝は、安土桃山時代に始められ、室内の飾り物になった。以来、京都で作り続けられた。

- 全国には、尾張七宝、東京七宝などがある。

- 京のいっぴん物語ではこんな風に記述した。

- (HP)曼殊院の廊下(明暦2年(1656)頃の造営)にも京七宝の釘隠しが見られる。

(先頭へ)